2023.07.04

德簡書院三十週年紀念會逐字稿紀錄20200917(一)

(播放八駿馬)

「中道今來」文集第一頁,那頁待續未完,是爸爸為了30周年做的整個計畫。最後面他有提到30周年,他想要立禮樂,有自己的南管團,他想要演奏的其中一首就是八駿馬。所以今天姐姐找到爸爸喜歡的版本,播放給大家聽。

歡迎來到書院,今天是德簡三十周年紀念會,父親從2018年,就在為三十周年的紀念會準備了,顯然三十周年對他來說是非常重要的一件事。我結婚住附近,每次回家,他就跟我說,今天又翻出了大學時的什麼東西,以前年輕寫的果然很生硬......跟我講很多,看他自己以前寫的東西。也許我父親生前有來書院上課的同學,還記得書院沒整理前的樣子,你們目前坐的範圍全部都是紙箱,差不多從2017、2018年快速長出來的,把他從年輕時代所有卡片,筆記翻出來,一張一張卡片、一篇一篇文章看、一篇一篇整理,所以發展出海量的紙箱,一大堆一大堆的紙片、筆記,他心心念念,要在三十周年,你們手中這一本,第三頁,有一個我們稱為未完——他為三十周年定調的活動。關注我父親臉書的話,他在這篇未完裡面,寫的每一個時間點就是在那個時間點,2019年發在他個人臉書上的一些發文,他順著這時間線一篇一篇發文,你可以看到他非常認真鋪陳著整個三十周年的準備。

從我的角度看,他不要命地在整理這個三十周年紀念,最後就把自己也奉獻出去了,跟德簡書院三十周年一起。所以我們家人在他過世後,覺得不管怎樣,三十周年的紀念會是一定要幫父親圓這個念。因為知道有這一本文集存在,我們找了我父親生前非常欣賞的平面設計師楊雅棠先生,還有傅月庵先生作編輯,我跟他們兩位一起,把父親三十周年原本想出的文集編出來。原本還有一本卡片集,一共有76張卡片,跟傅先生還有楊雅棠先生討論過後,我們覺得父親過世後,懷念他的文章非常的多,很多人描述跟父親相處的一些很有紀念意義的回憶或花絮,也許在過世周年連同我父親一些重量級的文章,搭配本來他想放在三十周年紀念集裡的76張卡片一起出版成冊,才是比較實際周全的方式。因為在短短一個多月,不管排版或印刷上,要做出一本100多頁的文集真的有困難,加上父親之前的明珠在懷,他也是把文集和卡片集分開,才讓我們最終決定一樣把文集和卡片集分開。所以今天發給大家的,就是三十周年的文集。

這本文集裡面包含他去北京辛莊清明祭祖,現場講課的逐字稿整理,他非常重視這篇逐字稿,在他中風後,各位看到這個板子,在他中風後,他堅持要鴻群和我姐姐幫忙把它排版排成這樣,去給人家裱好送回來的。這一篇即便在他中風後,語言認知受影響的情況下,他還非常重視,所以這篇也收在裡頭。他發展到這一兩年,最重視中道生活,相關的類似像講義卡片的也收錄在「中道實證」的篇章裡,大家慢慢看。

父親一向講的很多,從書院五周年、十周年、二十周年,他都有辦系列的講座活動,他總有非常多的心得。我們總是鼓勵他留點時間讓大家問問題,因為爸爸回答問題,是非常精彩的,很多人覺得我爸爸的體系,直接聽講有點難理解,但是他在回答問題的時候,完全把他的體系融合在生活化的用語中,非常準確的點到,所以我們都覺得他回答問題是最精采的,講建築也非常精彩——其實都很精彩,是比較容易理解啦,是理解程度問題。

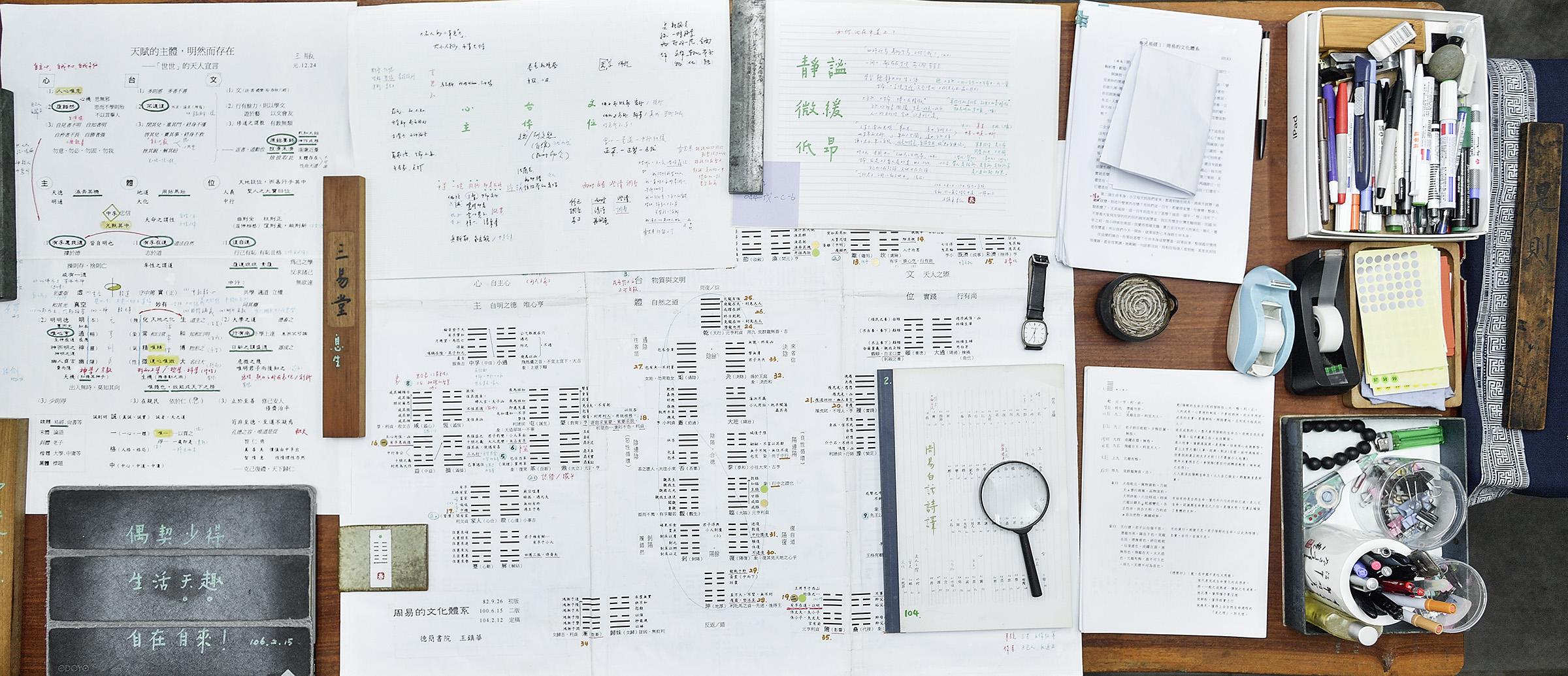

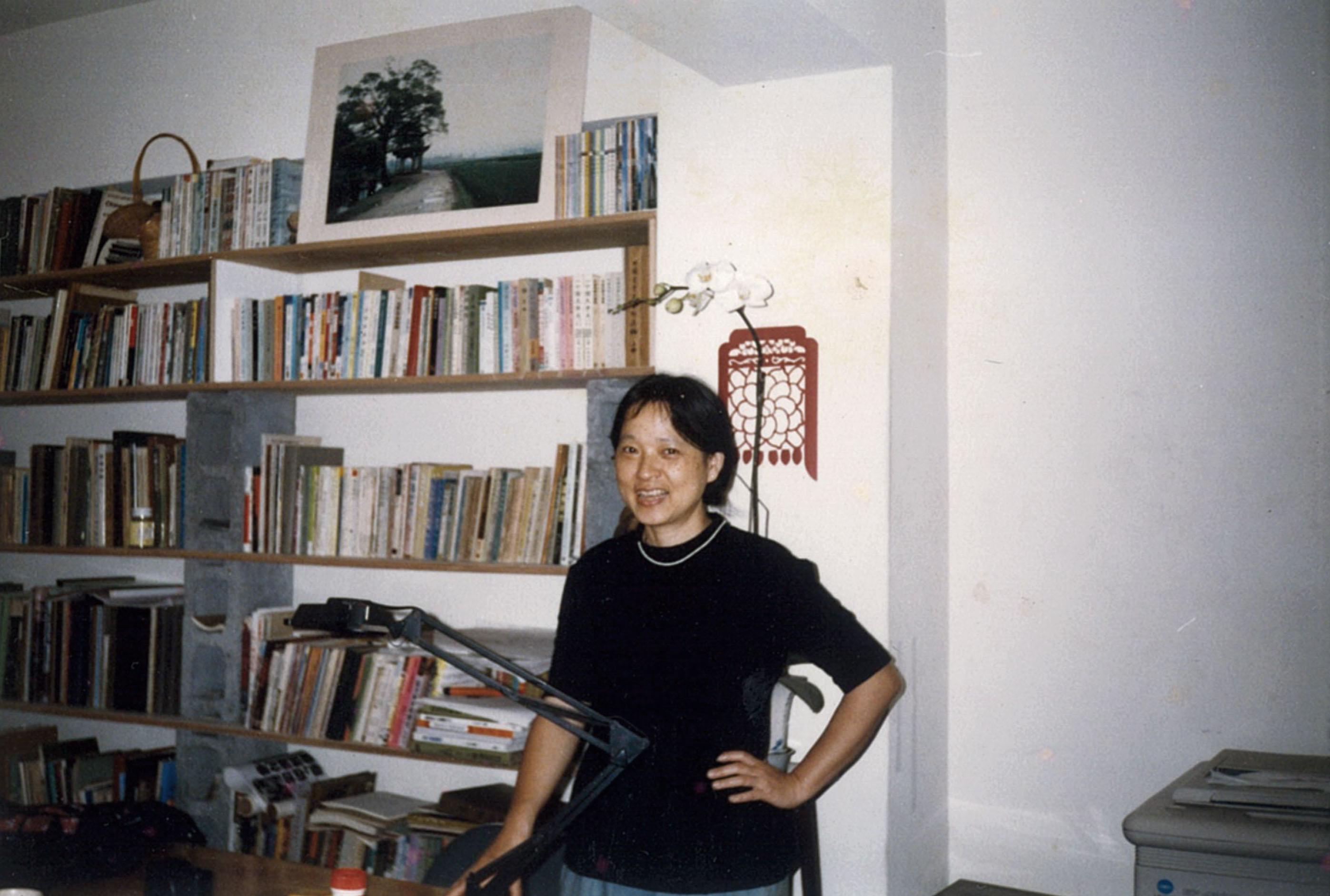

我還沒出嫁的時,爸爸就坐在這位置上,他做研究的時候,就是現在這桌子呈現的狀態,會舖滿紙。影印機就是他的玩具,他一天到晚就是印各式各樣的話片剪開,然後在這邊進行分類,哇,興奮的要命。

我以前就坐在書院電腦桌的那個位置自學建築,做模型、畫圖,都在那邊。他有心得,轉頭就跟我講。他常跟我提到一個感觸,王老師的個性,就是很頂正,而且非常認真。比如說他當審查委員,永遠不會是和稀泥的那個,其他委員全部同意同意同意同意,到他那就不同意。他永遠是那個……要監督你到位的那個人,所以他常常笑說,他是一次委員,永遠不會找他去第二次,因為施行計畫到他那邊就卡住了,單位會覺得他很麻煩。也因為這樣,在現實台面,能夠挺而呼應他的、肯定他的,或站出來支持他的,相對聲音比較小。其實這些對我父親來說,也不怎麼樣,因為他一直以來書院三十年,他始終在這個位置上,孜孜矻矻每天起床第一件事情,就是研究主體、中道生活。

但在這樣一條未濟的長路——既濟未濟,易經裡面的未濟卦,就是一條可能今生沒有辦法完成的事業的那條路——其實他有的時候還是會感歎有點寂寞,那個寂寞是來自於他這樣很認真的呼籲,很熱切的跟每一個人——當是最後一次見面的這種——把整顆心掏出來的這種相處的方式,能夠直接去接住他的心,也對他投以同樣熱忱呼應的人,在他的感受還是有點少。

一直以來我都跟他說,真的在做這件事情的人,不管是聽到父親的某一句話,或看了他某一本書,或聽了他一個講座,真的很有感覺,要回去實踐在自己的生活中或工作中——你真的在做的時候,就會發現每個當下都是考驗,沒有那麼簡單的——真在做的人,很難跑來跟他說:「老師我都做到了!」因為沒有辦法保證每個當下都做到,每個當下其實都是新考驗,當下稍微一滑失可能就跑掉了。

我爸過世有非常多的學生跟朋友有跟我們家人分享,他們有共同的心情,自責怎麼沒有早點回來看他?那共同心情的前面,就是「我總要把自己過得好一點,再來見老師。」都有這個期許。所以我覺得真的很難,你有在實踐,才知道實踐的困難,真的不會沒事跑到他面前說:「王老師,我都做到了。」當時跟他講,他是保留的。

三十周年,要以什麼樣的形式,進行這個紀念活動?我覺得如果能邀請各位,曾在我父親生命中,有跟他很熱烈碰觸過的一段日子的朋友或學生,一定有一些觸動,也許大家貫徹在自己的,不管是職業、生活或者是家庭生活中,實踐之後,你長出自己的心得,你覺得也許我今天可以回來跟大家分享,也是一個回饋給老師的心意,我覺得這也許是三十周年一種不同於以往經驗的模式。 一方面書院也比較小,所以我們這三天採取邀請制,希望來參加的朋友可以講一些實踐心得,或者說說您跟我父親相處的一些…你覺得珍貴的、很有觸動的點滴,做為我們的紀念活動,我覺得都是非常珍貴的。如果你有想講的,但不太好意思現場講也沒有關係,可以事後用e-mail的方式,或我們現場有準備筆跟書院的便條紙,你們也可以用寫的,總之我們希望儘量收集,也許之後我們整合在紀念專刊裡,然後再一起跟更多人分享。所以今天三十周年紀念會並不是要弄個很嚴肅或很慎重的形式,我覺得比較像聚會,大家聊聊我父親對你的影響。

父親的朋友,非常多面向,今天有南管界的朋友來,他們想以樂祭的方式來回應我父親,所以今天比較特別就是,5點的時候有葉圭安先生,他連同臺北市立國樂團以及新江之翠劇團的團員,他們大部分有聽過我父親的演講,所以會來現場演奏幾首南管,跟大家分享。

到5點前的時間,大家可以聊一聊前面提到的主題,今天不是要來聽誰講話,因為一向一直講話的那位,他現在正在期待大家會講些什麼!所以今天就是由我們大家輪流來分享。

我先小小的分享,作為一個小開場。在我很小的時候,記得是我國小一、二年級,我爸跟我媽的管教方式完全不同,我媽會注意很多細節,比較好點頭,但答應後她還會有非常多的叮嚀。我爸就屬於那種你很難讓他點頭,但一旦他點頭後什麼都不管。所以我從很小的時候就知道,今天這件事情要去跟誰談,那這樣我就比較容易通過!有的時候我會比較想找我爸談,因為我爸是只要想辦法讓他同意了,他最後都不管我;我媽是她很容易同意,但同意之後她會管我很多細節。所以我會在心裡想好,哪一類的事情要找爸爸,哪一類事情要找媽媽。記得有一次也是類似要問一件事情,我爸他在同意之前,會提很多他的顧慮,大家應該也熟悉我爸講話的方式,那些所謂的顧慮,聽起來每一個份量都蠻重的,尤其以我國小來說。

我記得他講完意見後跟我說「聽爸爸講話,只需要想,我現在講的這些提醒,妳現在有沒有?如果有,妳就改。如果沒有妳就放著,以後不要有就好了。」他是在告訴我,他的提醒不是對我的認定,也不是說我現在就可能會怎麼樣,只是因為他都看得很遠,所以希望先告訴我,我放口袋就好了。說起來也很有趣,當時候聽到就進去了,然後我就接受了。所以我從他跟我講完那次之後,聽所有人講話,我都有這個態度——就是你今天你批評我,我就檢查我有沒有?我沒有就放下,那你講什麼就跟我沒關係了,可能跟你自己有關係。因為我爸爸常說批評是兩面刃嘛!你可能講到對方,要不然就是曝露自己。對,那如果我有,我就檢討,我就改進。我覺得這一點對我來說,到現在四十歲,整個受用非常多。

我的工作是室內設計師,某程度上有點像服務業,我主要做住家,所以我會面對非常多私人業主生活很私密部分的要求。尤其我剛開始做這一行時,因為那時相對沒有建立太多口碑,不管是在跟工班,或跟業主的應對上,相對來說不太成熟,加上我個性很直接,不高興就是掛在臉上。我父親帶我去營造學社八十周年紀念的時候,他跟我說:「那些老一輩的人把妳掃一下,妳就被看光光了!」「妳這種個性很糟糕,人家這樣掃妳一遍就一覽無遺,妳什麼都藏不住。」所以我的這個個性在以前比較年輕的時候,溝通上就很容易會被吃死死這樣子。但我父親給我的這個提醒一直幫助很大,因為任何人的批評我都可以用這個角度去做一個初步的篩選,所以我可以比較容易守住自己,不被太多外界的雜音影響,這是第一個小分享。

有沒有人想要接著分享?

我是德簡書院開始成立時,王老師的第一個助理,黃瀞瑩。

黃瀞瑩於合江街書院的工作紀實

我現在人在台中,沒辦法常來老師這兒。所以采元跟我講說「可不可以有空來」的時候,我很想來,但結果還是沒有辦法。所以8月23日在台北書院辦王老師追思會,當天我跟先生第一時間提早來。我想我隨時可以幫什麼,應該就可以幫忙什麼。因為我蠻習慣書院的調性。

那天做了一件事,讓我非常的感動。現場很忙,現場采元跟學梅二人顧前顧後顧到⋯不曉得去哪裡。雖然每組都有班頭,有事可以執行,可是畢竟大家都不太認得,不像易經班大家都是熟面孔。

我想「我可以做什麼?」——想到我應該當電梯小姐。因為剛來的時候,環境不熟,大家來追思王老師在陌生的環境。我那天當電梯小姐,我非常非常有感受。尤其快到入場的時間,當天剛好有兩個紀念會,一個在二樓,一個在三樓。二樓當初動線我們是被擋著的,所以我趕快跑到前面,在登記要嗶嗶的地方。

大家一來就不管,就一個心願想要看王老師。尤其快要到的那段時間,讓我很感動。因為每個人......有坐輪椅的,衝著一個想要......(蕭振邦老師把此處改成「衝著一個想要送王老師的心願來的」,但學梅覺得瀞瑩沒寫完意思更多,跟瀞瑩確認時她回了一段話:「看見你的訊息,當天的畫面就在眼前,你知道那很特別的感受,就是一心一意往上衝......就想見見王老師最後一面......連平常不出門的、無法出門的、坐輪椅的......眼神都是一樣,就是為王老師而來,為見見好久不見的朋友啊!有的,眼中也有些心疼的感覺......那心疼像是對王老師的逝去,對文化的殞落感到不捨。他們那一代所感知的文化因老師的逝去而損失的......」學梅校對時看了兩人的用字,保留了各自初衷,決定一起附上。)

追思會當天與會人士眾多,但井然有序

我覺得我那天找到一個非常好的工作位置,只有我看著每一個人,每一個人那種互不認識,可是每一個人都為了相同跟王老師連結的感情。

那天最後我沒有辦法進去裡面,因為人實在太多了。我在外面感受跟觀察:誒!大家都是跟王老師個人、或一小群人有連結,彼此不認識。可是那天場外的點心,非常的特別,非常好吃,很有溫度也很有感情。大家就聊起來了!「你跟王老師怎麼樣...我跟王老師…」我們就看到:哇!王老師認識這麼多不一樣的人吶!應該還有很多沒有來的...比方現場紀念影片上,因疫情回不來的,以後參與可由采元建議的那種形式。

早期王老師剛生病的時候,我們來看過幾次,也大概都很知道他的狀況。老師、師母、全家人都很辛苦。到我要來的時候,覺得今天好像跟王老師又更近...中間可能隔了十幾年或二十年,是那種點狀的,早期是生活在一起的。

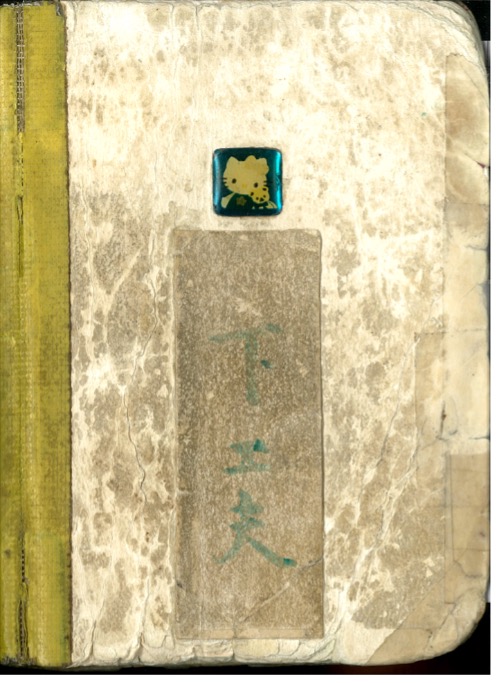

在老師剛過世的時候,我來過一趟,書桌大家都還在整理。我對於一件事情特別有感覺,看到老師的放在他胸口的這一本小電話簿。這本大概二三十年了,都是他的汗的那個小冊子(他的電話簿)。把它打開來,爛爛的。

它的格子不是像每人都有空間的。他的朋友是疊疊疊、疊疊疊的!過一陣子再疊疊疊、劃。

封面跟封底,封底有一個小小的小貼紙,貼紙很像他的個性,他很cute,他一個學者,一個很......竟然會貼一個小貼紙!

陪伴王老師一生的老電話本

陪伴王老師一生的老電話本

※ 2021/2/9學梅補:爸一直想發行他自己設計的德簡彩色貼紙。他畫的有意思的小畫、符號、他的一句或幾句話。他找我幫他找過品質好的貼紙出版社,他注意到我喜歡蒐集有質感特色的貼紙給學生當獎勵,當時我忙自己的進修沒有記得這件事,他跟我提過幾次。

然後王老師點一個綠點點。老師有很多的綠點點、紅點點。他的意思是什麼?我常常看,他喜歡的就一個紅點點,比如說他喜歡的罐頭,他也會點一個紅點點。

我是老師的學生裏頭,不很會讀書的,這邊大家都是各方很會讀書的,我也很慶幸可以認識旁邊...的人。那紀念會上,這個是博士、碩士、這位老師在國小快要當校長了,天啊,可是當初成年禮時候認識的,當時大家都還小,現在都在各方面都有一定的影響力。

即便是大家都還不太好意思來看看王老師,可是各地人士都憑自己的狀態在努力。而且說實在的還蠻像我們老師的,雖然這一點可能王老師不太同意。

對,今天來的路上,一直感受到那種想念,反而越來越濃。雖然老師好像距離我們,比較遙的遠看著我們。可是在心理上我們的心跟他拉的越來越近。

可能每一年都需要辦下去吧......大家可以聚一聚,可以來看看師母、來看看學梅、采元。謝謝!

爸爸很喜歡用一種油漆筆,他很喜歡綠色、紅色,每次只要他講義需要一個小花點,一個重點,他會點一個點。你說的小貼紙,可能是我姐姐的小孩阿個小時候,小朋友都會有很多卡通貼紙嘛,我也覺得這個很妙,在我跟我姐認識我爸的美學裡面,他應該是不可能接受那種貼紙,因為那就是消費文化的一個消費產品,像HelloKitty啊,很有趣的是,兩個孫女的這種卡通貼紙,有時候他會突然拿起一個,然後貼在比方說他的電話簿啊或者他的針劑啊、他的筆記本上面,作為裝飾,我覺得他這一點是非常可愛。

感覺上跟他紅點、綠點的作用是一樣的,但是他用卡通貼紙貼在那裡,很慎重喔!

我爸爸他設計或他喜歡的東西,沒有那麼素,他的黃宅、曾宅,在很多細節上,他是非常重視那個一點點綴的,所以這個習慣也落在所有他在用的東西上,一個小紅點、一個小貼紙、素桌面上會突然來個小花,這就是他常常會做的事情。

現在氣氛特別安靜,我來搞笑一下,站這裡就好。

桂雅文(照片中間那位)與媽媽合影

我是老師從書院在合江街開始很早的學生,緣於我念銘傳的時候老師在北美館講座,我聽過老師的演講,後來在信義路上碰到老師,就成為德簡的學生,老師所傳達的都成為我人生重要的前進力量。1993年——1997年我到美國念書,回來之後在博物館界創業,將美國見聞出版《愛上博物館》,老師為書寫了序,結果序文比我書寫的內容還透徹人心。25年來,常常來請教老師,當我做一個顧問案的時候,老師就是我背後的顧問,比如說我打電話問:「老師,我們要做地震博物館,要去看現場」說完好,就帶著師母,第一次看到老師開車,他穿牛仔褲開快車,把我嚇死了,(他從華梵開到紫藤廬只開了25分鐘),我第一次知道原來我的老師也是搖滾往前衝的性格,這是2000年左右憶起老師很特別的。我從來不知道老師那時候幾歲,我跟老師相處完全不知道年齡,這次老師追思會才專心看到老師到底幾歲啊!他是一個讓我忘年的人。

記得去921地震博物館途中,除了發現老師開快車穿牛仔褲以外,還有一件意外發現的事,就是時間一到,連師母都沒提醒,老師就直接拿注射胰島素的針往這邊一扎,我又昏倒了。天啊!所以他跟糖尿病其實已經變成朋友了,成為他身體的一部分,他也知道怎麼樣跟它相處,而不是對付病痛。

今天追思會,特別希望和師母致敬,我知道一個成功的男人,是因為身邊有一個全心辛苦付出的女人,就是師母,她讓我知道什麼叫做鶼鰈情深,我現在完全無法再用這四個字形容看到任何的一對夫妻,他們兩位是無需言語的,常常在上課,連眼神都不用動,彼此知道彼此要幹什麼,讓我知道夫妻的相處是可以這麼的美好,剛才采元說師母會寫字,我常常覺得王老師有這一生,也是師母奉獻了她一生,所以我們今天欣賞了兩個人生,那天獲知老師去世消息,來家裡上香,一進門來就擁抱師母,她說「我不好,我不行了,走路有一點蹣跚」,師母萬歲,向師母致敬。

接下來下一棒,請小韞姐,您都在聯合報寫了一篇,我們全部都看到了。

我的個性一向堅強,大家都叫我女強人,這一生中很少哭過,可是王老師過世的那一天,我卻痛哭數次,猶如父母過世的時候。我不敢相信,生命中如此重要的一位人師,已天人永隔。

我相信王老師的每一位學生,對老師的感念,都是一樣的深刻。因為老師的教導,不只是知識的傳授,更是對生命的感召。很多同學的生命河流裡,其實是被老師攪動過,而改變了流速或方向。老師的課,不只是上課而已,上課時的感覺很奇妙動人,好像是在跟老師同修。

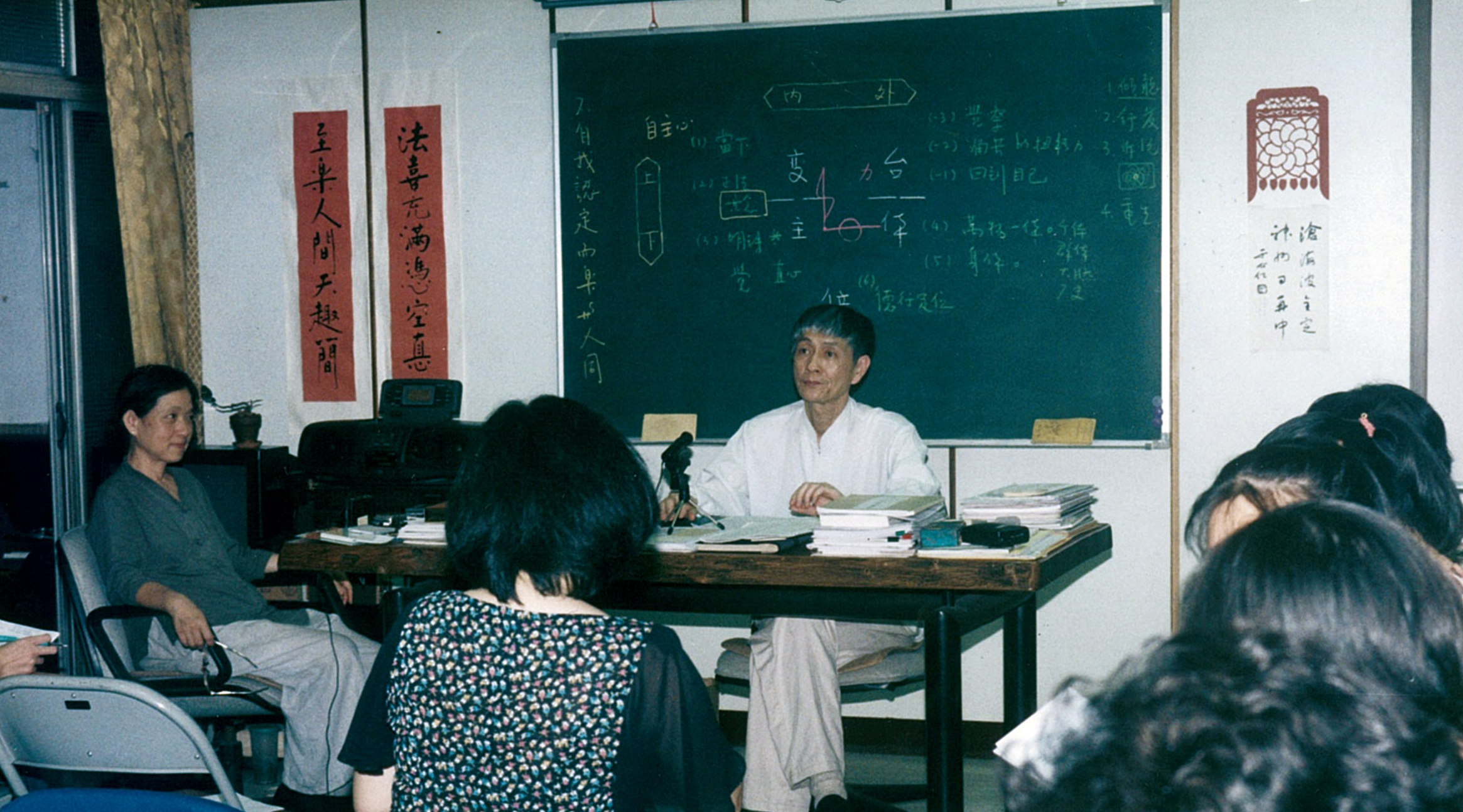

二十年前,我在行政院新聞局工作,在一次偶然的機會,看到有關「德簡書院」的報導,得知有學者在自己家中開書院傳授,好奇心的驅使下,就前去旁聽,一聽就不可收拾,開始了「追星」的日子,追著聽老師的課。有時工作繁忙,下班後,還要開車摸黑,到陽明山腳下老師所租的公寓上課,十點下課要乘著夜色趕回木柵的家。那時候大女兒就讀輔仁大學,也跟著我一起去上課。

我應邀到桃園縣政府擔任文化局長時,在文化局內也設置了一個書院,名「桃源書院」,希望仿效老師的書院理念,在地方傳述經典,並特邀老師在「桃源書院」開講《論語》。我們從青少年起就讀《論語》,但是多在字面上繞,老師的講述是將《論語》貼近生命講,如醍醐灌頂。老師在彼時也介紹蒙特梭利教學的幼兒教育方式。民國100年,我在台北市政府擔任文化局長的時候,也在中山堂成立「臺北書院」,邀請林谷芳老師擔任山長,也是希望老師的書院理想能在各地開花。

我在四十年的公職生涯中,宦海沉浮,卻因老師的啟發而終身受益。茲舉二例說明。

老師曾經說:「其實每個人在別人面前,都是透明的」。我初聽很震撼,但是這句話常在我耳際。人與人相處,真心假意都在檯面上,有人用虛偽相待,卻不知他在你面前是透明的,當然,我在他面前也是透明的。所以,凡遇此場面,對方假情假意時,我就會啞然失笑,也想起老師。

第二個例子,就是老師「主體」說裡的「覺」。老師說,每一個人生命中的「覺」都是一樣的、平等的,「覺」對著「覺」。記得我任桃園文化局長時,在議會接受質詢,那個場所是最令人望之卻步的地方,議員常常叫首長到質詢臺上當眾辱駡,有時是罵得狗血淋頭,只要你不配合議員,或是他的要求未被滿足時。這種血淋淋的生命經驗,很多人極不適應。有一次,我和首長們在被質詢台上,旁邊的一位局長,被一位犀利問政的議員叫起來辱罵,他站在我旁邊,雙手一直發抖,我覺得很痛心,公務員為什麼會淪落到這種地步?人格請能被如此踐踏?正在憐憫他人時,下一個就輪到我上場。那位議員大聲說:「謝局長妳站起來!」我只好站起來接受震撼教育。這位議員在某些案子的要求無度,我未完全配合,她就藉機辱罵,用字難聽,極盡侮辱,我這一生中還沒有人曾經如此罵過我。我當時的反應是:「她罵得人是我嗎?」我微笑以對,沒有發火,沒有動氣地對著她,她怎麼罵,我都沒有反應,罵到沒趣了,她就叫我坐下。

我常常想到老師講的「覺」,對方以凶惡的言詞罵我,我當時完全沒有感到對方的攻擊傷到我,好像對方發射的子彈飛到我的面前時,立時融化了。這應該是「覺」的作用吧!我不接受對方對我的辱駡,因為我的「覺」跟對方的「覺」是一樣的。我相信對方的「覺」也感覺到了。

我在公家機關做了四十年公務員退休,遭逢官場的起伏,也有被誣陷、辱謗、抹黑過,很多人是受不了這種煎熬的。有些人被抹黑、誣陷後,進入司法程序調查,雖然最後還他清白,可是五六年過去,這個人也等於廢掉了,不但心理及人格受傷,得了憂鬱症,身體也受心情影響得了重病或癌症,所以,最後司法還他清白,可是人也完了。

在宦海中我在受到污蔑抹黑時,有朋友勸我:「妳要挺住,某某人司法還他清白後,卻得了癌症死了。」我回說:「我不會的,請你放心。」我的篤定,是因為老師十多年來在我心裡立的樁。在波濤洶湧的官場浮沉四十年後,雖然歷經了許多磨難,最後能神清氣朗,全身而退,是因為老師所傳授的生命哲學。

老師對我的影響,他不太清楚,我也未曾向他報告過,只是我曾經跟他說:「老師,您的『主體』說和教導,在我面對議會質詢時,救了我。」老師很高興地聽我敘述,頻頻點頭。我常想,退休以後老師的每堂課都要去上,絕不翹課。所以,老師生前在書院的最後一堂課,我去上課;老師因為疫情,將課程改在網路上的最後一堂課,我也聽了兩次。我撰寫的課後心得「孤帆沉遠水,曉鐘繞迴廊——記鎮華師的最後一堂課」,在109年8月22日的聯合報副刊發表。我現在退休了,有時間上課了,但是老師不等我,老師走了!

所以,為什麼老師過世那天我大哭,因為內疚與懊悔,沒有珍惜老師在的時候,能親炙請益是多麼幸福的事。老師過世後,靈堂開放第一天,我來祭拜,看到好多同學跪在靈堂前哭,我們常常因為忙碌,而錯失了生命中最珍貴的東西。我們的生命中曾經有這位良師,有幸跟隨他學習,無論時間是長是短,我相信他對每一位學生生命的感動,都是一樣的。

「臺北書院」的山長林谷芳老師說,他認為王鎮華老師在當今儒家中,是唯一一位身體力行,用生命去實踐的儒者。我將他這句話寫在我的懷念文章中,公諸於世,來向老師致敬!老師是當之無愧的。

老師走了,我很期待未來老師的研究與著作,能傳承下來。我們作為學生,當盡己之力配合完成,讓老師用生命體悟所淬煉出的思想,都能傳給下一代。

老師交了文化上的棒子,我們要好好地接著!謝謝大家。

我接著小韞阿姨也分享一個,我爸常提到「空間是讓出來的」,這句話對我自己也影響很大。不管是跟朋友之間的相處,或跟我的工班,或業主之間的互動,為對方、為自己,為未來留出空間,在我的實踐過程中,它反而變得是一個重要的主軸之一。我發現特別在溝通上,常常人跟人的溝通,我們太急著講自己想講的,忽略了對方那邊可能我們不知道的情況,不管是他現在的處境也好,或他的感受,或他那邊的認知,可能跟你是有落差的。當你沒有把空間留出來的時候,很多爭執或衝突就這樣產生了,而常常溝通是無效的,大家都只講自己想講的,只聽自己想聽的,永遠只有說沒有通,那溝通是不存在的。但我父親不斷的在很多場合,跟我們說「空間是讓出來的,你要留出空間」,這個事情在我自己,在工班的溝通上,或跟業主溝通,我發現只要留出空間,不去預設你的態度是什麼,也不去假設你那邊有什麼立場,我不檢視你那邊有什麼樣的情緒,只講事實,我只貼近事實講話,然後我為你留出一個空間,也為我們以後留出一個空間,然後我只強調我們現在要做的,就是為我們彼此好,強調出那個共識。

當年我政大一畢業就到雲林,先在雲林教書,後來在報社當記者,現在則是如同剛剛小韞局長所講的,要站起來被議員質詢的公務人員,當的是政務職的新聞處長。其實從報社退休,確定要接任這個很有挑戰性的職務前,心裡就一直想要來看王大哥,但總是有雜事被耽擱。而人在雲林的我和大哥不常碰面、不常電話聯絡,大多靠著網路,臉書,看著他在臉書上的分享了解他的狀況,偶而會用FB跟他問候幾句,然後王大哥也會回個幾句,本來有要請他來雲林走走,他說我最近要去蘇州回來再約……結果就是這樣一直又延遲了,就又沒能來。

「他」真的就像是我的大哥,因為我上頭兩個都是姊姊,對大哥特別景仰;在我生命非常彷徨,或者非常混亂的時候,王大哥隨便一句話我就受用無窮。細數我從離開臺北到雲林將近三十年時間,我們兩個見面應該不到五次,然而大哥曾經在我們家住過兩個晚上,因為曾經請他到雲林講學,今天我也特別帶了一片光碟片,是王大哥在雲林接受一家電臺的訪問,以及當時的講稿,留給家人做個紀念。我和大哥看起來是若即若離,可是在心靈上我覺得跟他非常貼近。我記得大學剛畢業的時候,那時還沒有德簡書院,不曉得王大嫂還記不記得那時那個小女生,曾經在這打地鋪,因為那時跟王大哥聊到根本沒有人想睡覺,所以我也覺得跟他的因緣好像很深,可是其實也很薄,在雲林因為距離的關係我沒辦法來上課。可是其實他所講的東西,他講的師法自然,他講的道德,他講的學跟思,就這幾個字讓我即便距離這麼遙遠也很受用。

王大哥經常講要去學,學就是去做,思就是不要只有想。我從事一段很長時間的媒體工作,在自由時報當記者,就是一直去做,現在當新聞處長還是一直去做,即使二者在政黨的意識上似乎有所衝突,我還是抱持著大哥的教訓去學、去做就對了。

王大哥兩次到雲林好像都是因為蔣青融老師,因為蔣老師是他畫畫的啟蒙老師,非常巧合,我也曾經跟蔣老師學過畫,如此重疊的緣份讓人特別珍惜,因為有這樣的關係,所以大哥到雲林來我都會去接待,後來在雲林許多蔣老師的學生也都和王大哥很有互動。

王老師從小跟蔣青融老師學畫梅

其實直到現在,我都沒有感覺到王大哥已經離開,但只要一想到他真的不在了,頓時就非常非常難過。因為以前只要有問題,有時候打電話來,通常就幾句話後,王大哥就會說「那沒事了,我現在要忙了,下回再聊」,我就說好,一掛上電話可能就好幾年都沒有再聯絡……最近在臉書邀請他到雲林是2017年的過年,他在2017那一年的新年在臉書寫給我,他說「一如以往的,以無師智惪自明,活在自然大生命上,道法自然,盡其本分。再回頭,可以化解一切矛盾,弔詭,兩難……不歸路。」 這是他2017年講的,讓我受用到現在,當時因為面對報社整個經營形態跟社會的變遷、人的自我價值是衝突的,可是我要如何在我的工作跟我的生活堅守大哥所講的,如何走我的中道?所以大哥這幾句話就讓我自己去想,我也自己去實行。

2017年時,有一個也是政大中文系畢業的學姊將一座三合院整理出來,她也曾經跟蔣老師學畫,而且用蔣老師的畫布置,我把蔣老師的畫拍給王大哥,邀請「大哥要不要來這邊住個兩天?」大哥就跟我講說「我準備要去蘇州,他說等他上海回來會跟我聯絡。」結果這個再聯絡之後就是我看到錠堅學長在我們學思小集上面PO出老師告別人世的訊息,讓我錯愕不已,感覺我的心還有很大的一塊是空的……甚至寫不出懷念大哥的話……因為我覺得大哥一直都還在……因為追思會當天有公務沒辦法來到台北,但從學長的紀錄知道我們學思來了非常多人,而且都是不約而同,可見王大哥在學思的地位無可取代。更印證學思小集那個線就這樣一直牽著一直牽著,然後牽著的那個源頭好像在王大哥這裡。

我的原生家庭在台中,大學畢業後教書,因為大家會都覺得說中文系畢業當國文老師最理所當然,可是我教書教不到兩年就覺得那個環境很悶,剛好自由時報有機會所以我去考也上了,當到去年底退休,在自由時報超過25年。王大哥來雲林時,他從不提政治上的衝突,只告訴我「妳就順著妳的本性去做就好。」他住在我們家,因為我們家是在稻田中間的一棟社區,大哥比誰都早起一早起床就自己去田裡面晃,自己走了一大片稻田,他就跟我講我是「土性的女子」,在這裡剛好,順著你的本心什麼都好……

我今天為什麼一定要來!我對小元跟學梅的印象都還停留在小時候,更想的是來看看大嫂。我在想妳們應該都對我都沒有印象,可是我的印象一直都在!腦海中大嫂比較壯,像一隻很強壯的母雞,顧著大哥,顧著小孩,還要顧著大哥旁邊的學生,像我們這樣來,她還要準備我們吃啊、睡啊、住啊,都是大嫂一個人在打理,沒有不禮貌,以前印象裡面我覺得大嫂是一個很強壯的母雞,今天下午剛到書院的時候,其實我跟雅文姐姐的想法一樣很想抱她,可是我不敢抱她,因為我怕一抱我就哭了,擔心會影響到大嫂的情緒,所以我只是握著大嫂的手,然後把大哥曾經在電臺接受採訪的那個錄音帶拿過來分享。

一肩扛起家庭與書院大小雜事的師母

合江街書院時期

仁愛路書院時期

淡水書院時期

天母書院時期

回到永和,書院堅實的基地

我這幾天我都一直在重聽大哥那時候,他那時候講的又更簡單,他還是就講兩個,就是講四個字,學跟思、道德,他說不要講道德,人家一聽就覺得很八股,所以他都用「德道」……我沒有像各位那麼幸運可以在這邊聽課,其實這讓我非常羨慕,我常常跟大哥講說,你要不要來雲林住一個月兩個月,甚至來半年來講學,所有全部由我們負責,你只要來住,因為我覺得雲林那個農村型環境會很適合他,我們的步調比較緩慢,和待在臺北有比較不同的生活感觸、或許對健康比較有幫助,當然那是我的私心,如今大哥不在了,我覺得我今天一定要來,希望能夠分享,我自認是他在雲林的一顆小小種子,我這顆小種子因為他偶爾帶來到的一些滋潤,一輩子受用無窮,我在雲林用心耕耘,邀請各位有機會到雲林,我不敢說我一定有很好的名聲,但是應該也沒給王大哥在雲林丟臉。

大哥曾到雲林講學,我周遭有一些朋友都有受到感染滋潤。他讓我堅信我心目中的孔子跟儒家的學說可以作為我一生的準則,讓我不用去依靠什麼樣的宗教,當然不是說宗教無用論,也不是說我們就很厲害,因為大哥建立了那個準則,從他身上散發出來的那樣的對文化的自信,在人生的過程其實我已經超過50歲,年過50,在我們的生命我們都接觸過很多,那周遭也有很多朋友都會企圖想要影響我,可能去接觸佛教,去信基督教或者是其他信仰;其實我沒有好惡或者是去批評這些,因為我從大哥的身上學到,那我也從大哥的身上去堅定我的信念,遇到難過、碰到衝突,被罵時,我知道我的中道在哪裡!我知道我要堅持的原則在哪!大哥給我一生受用的就是讓我知道我的本命在哪裡,在儒家的思想,儒家的信仰裡找到我生命的依靠。

我在王大哥的眼裡應該也是很不認真,不用功的學生,因為我喜歡看小說,還喜歡散文,還懶得看大部頭的書,又很喜歡背詩詞,王大哥會覺得那個太軟了,有點玩物喪志,不過,我也會跟他坦白沒辦法像他那樣子,理直氣壯!我用我自己柔軟的方式長出力量,然後去照顧我的家人,我的小孩,我的老公。

又如同剛剛局長姐姐講的,王大哥自己打胰島素針的那個畫面我也非常清楚,那次在我們家要吃飯之前,他就跟我們講說「淑玲,等一下啊,等我一下」,然後就看著他面不改色打上一針,打完了他還問「妳要不要來一下」?其實在旁邊的我是有些嚇到的,卻突然想到關公刮骨療傷那一幕,我突然覺得非常非常像。因為我也是很怕打針,可是我看大哥的那種神色怡然自得,眉頭連皺一下都沒有,好像連針打進來,他連一個感覺都沒有,不像我至少被蚊子叮,有時候都還會動一下、拍一下,甚至會叫痛,而大哥卻從他的言教、他的身教,深深觸動我,甚至讓我非常非常感動,教我學習到:其實可以跟任何病痛、任何的痛苦和平相處。

內心中一直還是覺得大哥沒有離開,也感覺他應該不會很喜歡我們很難過的想他,所以我今天到這裡也特別要來跟王大哥講,雖然我真的還是很捨不得,還是會很想他……但也想告訴王大哥會把以後的日子好好過,雖然我遠在雲林說真的不知道可以幫忙做什麼,但還是可以做很好的支援,更歡迎采元或者學梅可以帶大嫂,到雲林來走走,我想都可以陪著她。 最後,感謝大家。

有一件事也許可以做,我爸爸一直到他生病前,有一個很重要的心願是他想要幫蔣青融老師出畫冊。這是我們都知道的事情,所以也許是未來可以,因為他始終覺得蔣老師沒有在他應該有的位置。因為蔣老師晚年也很辛苦,對,所以他一直很想要幫蔣老師再重新出畫冊。

那這邊穿插一個,因為她剛剛提到書,我爸從小對我們看的書是非常有意見的,他很討厭我們看小說,覺得每一個人就是一部很精彩的小說,你還去讀人家寫的小說,那個太浪費時間。散文就是像她說的,他覺得散文太軟了,那要看什麼書呢?當然是看經典,看論文。

我小時候一直到我念大學,看到我們學長在為了寫論文頭大,我才知道原來寫論文不是一件很開心的事情,因為在我從小到大的記憶中,寫論文就是要非常開心啊!而且是不是誰要你寫什麼,是你今天你自己想寫什麼。像我爸他每一次比如說他今天想要研究心理學,他會打給他心理學領域最頂尖的朋友,他會請他開書單,大概十到十五本書,買回來之後他把那些書全部讀完,讀完之後做筆記,做完筆記之後去影印,然後全部剪開分類,等到把十五本的那些心得全部剪開,分類完成之後,他開始寫一篇論文,論文寫完之後,他就可以演講了。不管是蒙特梭利幼教、西方哲學、心理學,這些經典,都是同樣的方法。我小時候看他這樣做研究,我是非常佩服他,因為我應該是我們家最不喜歡看書的,我比較不喜歡那種東西 ……

他跟每一個人講電話聊天……像我們這樣聊完,就聊聊嘛,有感覺大不了就在心裡想一想,也不會做什麼。我爸跟任何人講電話,他會把筆記紙拿出來,一邊講一邊記筆記,一通電話講完可能就是三張筆記紙,累積到一個量之後,他就會全部影印全部剪開,跟愛情的、跟家人的、跟中年危機有關的,全部剪開分類完,貼成他的紙片,然後歸檔。等到哪一天,比如說今天要研究中年危機,就會把他中年危機那一大疊筆記紙拿出來,開始整理,寫成一篇文章。

所以我爸完全就是一個言教跟身教合一的人,從小他跟我們說「我們要對自己講的每一句話負責」,他就是對所有人講的每一句話,都是非常重視的。他做筆記的樣子,每一個人來書院跟他聊天,聊完一定是三、五張筆記,有時整理時,他還會突然問我,剛剛那個第三點,第二點是什麼?因為我們不一定有聽的那麼仔細,有的時候是對著我們講的話,我要做好筆記,因為他隨時可能問我剛剛在外頭那個seven前面,我跟你講了三點,其中的第二點是什麼?那我就馬上說「哦!你等我一下」我必須找出筆記,才能夠回答他,他就是這樣一個認真的人。

我們稍微休息一下,大家可以上廁所喝一點茶,吃一點點心。我姐姐精心花了好幾天,整理了老相本,大家可以看一下,我希望今天聚會的模式大概就是跟剛剛那樣子,所以也許大家在休息時間也可以再沉澱一下。期待我們接下來可以有更多的分享,大家休息一下,謝謝。

各位好,我是蕭振邦,任教於中央大學哲學研究所,從助教到所長我全都經歷過,我已經在那邊任教33年了。長久以來我就是西席的同事——在中原大學的時候他在教書,我在職訓室當指導老師是同事;我在中央大學任教時,他在中央大學共同科兼任還是同事,所以我們其實有很長久的同事關係,然後他常常來看我,不知道為什麼他很喜歡來看我,而那也成為我期待的事。

西席是我畢生看過,唯一一個非常奇特的人,是學不來的,我已經反省了幾十年了,因為我想學他,但是我從來就學不來,他給我的感覺就是如沐春風,我有很多師友和學生,他就是唯一的一個,你跟他在一起時永遠只有一種感覺——如沐春風。這一點是我生平未曾在其他人身上感受得到的,我不是在奉承他,我不需要奉承他,因為我跟他是君子之交恬淡如水,沒有任何太多的情感牽扯的那種,所以西席給我的感覺真的很獨特。

我在西席身上我學到很多東西,我先講一件事情,就是他在過世前,他終於答應要跟我一起爬山了,因為我一直跟他談「我在爬山爬山爬山……」,最後這段時間西席說他願意跟我爬山,然後要跟我去買一支登山杖,他說他要一支杖子,我跟他講說我知道有一種杖子有三支腳的,最適合他——他平常不爬山的時候可以當手杖用,就跟他約要去火車站旁邊的商店買,然後他說「你要等我一下,我有一個任務,我要到大陸去一趟,做好這件事情回來我就跟你爬山。」

結果他去大陸之後,一直沒有打電話給我,我打了兩次電話給西席,也沒人接,最後我就聽到是這個樣子。這是我很遺憾的事情。沒有跟西席得遂所願,我們也可以彼此學習的,我可以帶他爬得很好,這是我一生的遺憾,不過這個遺憾還不是真的很遺憾,因為畢竟他在心裡面已經認同了我的爬山,他願意跟我爬,我已經很感激西席了,已經非常不容易了。

我最遺憾的事情是我在他身上終於明白,我不是一個真正好學的人。話說從頭,有一次,西席來家裡坐,當然是我奉茶,他講茶道,當時,我家鋪著地毯,那種一塊一塊拼起來的拚塊地毯,那地毯難免久了就會有地方翹起來,我覺得很難看,西席就跟我講,說他有一個絕妙的方法能夠把這些缺點都處理掉,我就說「這個小事情就不必勞駕您了!」他說「這個很容易,我一定要教你」,結果我就是沒讓他做,這件事就是我畢生的遺憾,我真的不善於成就他人,我應該讓西席施展他的技術,讓他把生活技能傳授給我,他善長的東西,我應該把它學起來。結果就是沒有!我一直在想這件事情,這個是很早以前的事情,不是爬山的事,爬山是最近的事情。

剛剛休息時段學梅說這些東西可以拿,說老實話,我不必拿,因為在我心中西席的位置塞得滿滿的,我一直惦念著他,沒法忘記他,……再講下去,有點承受不……,謝謝各位。

蕭振邦老師,爸爸在家裡經常經常提到,所以我今天還一直問我姐說蕭老師是不是還沒有來?其實我好像沒看過您,但是您的名字對我來說無比熟悉,所以我今天也很高興可以在這邊看到您。

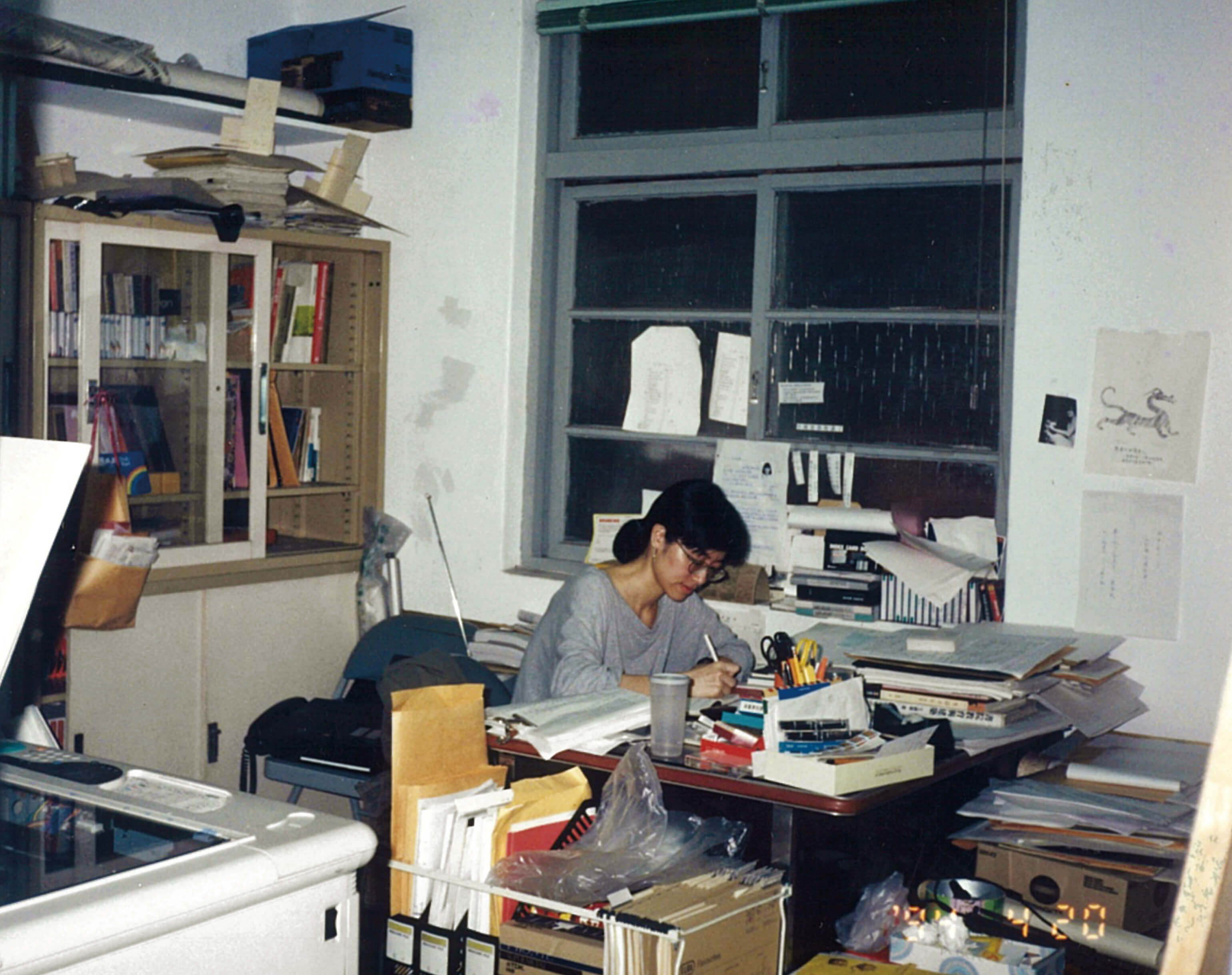

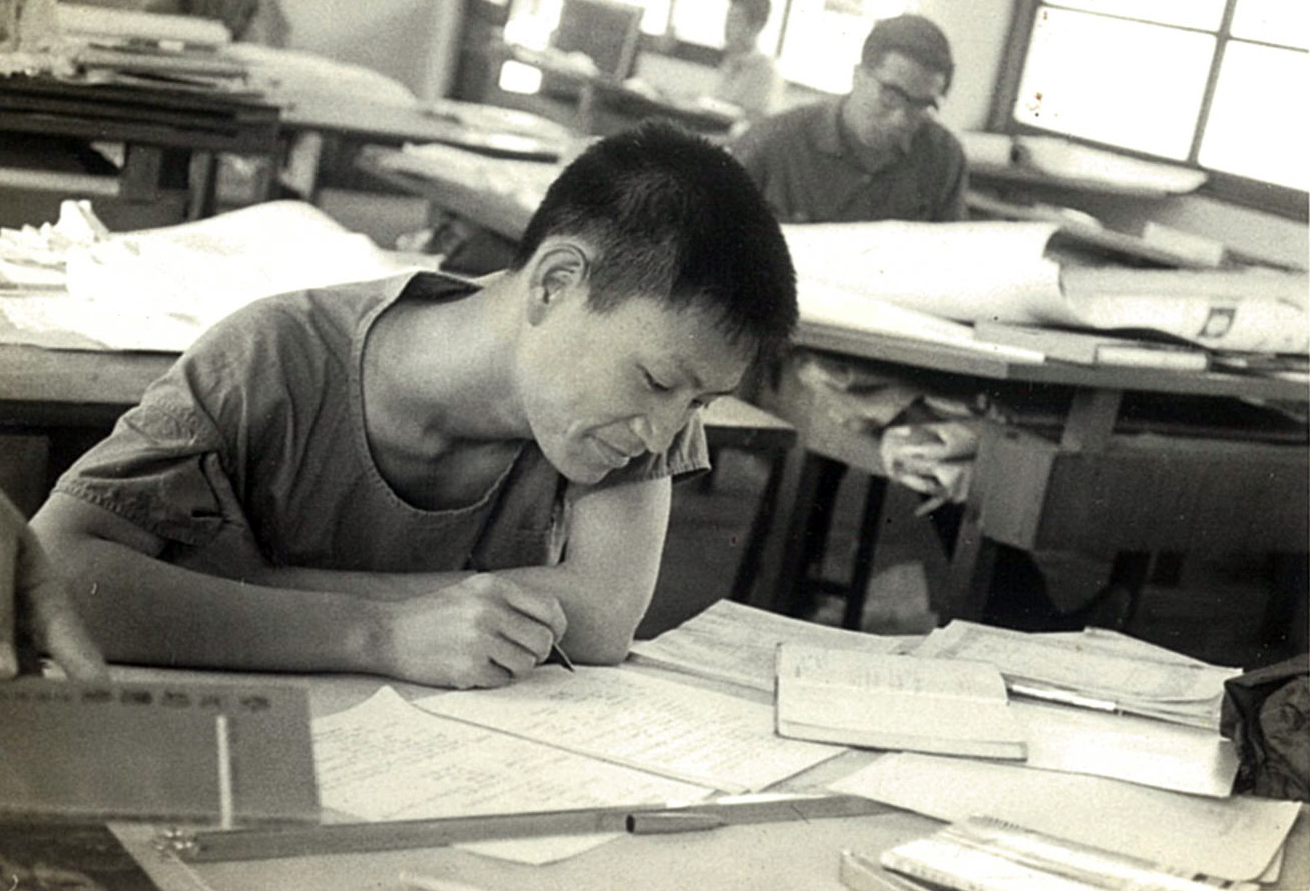

各位好,我也是王老師的學生。他在中原理工學院(中原大學的舊名)建築系教書時的學生。那時候他剛到中原不久。我是十九屆的。我們那一屆在王老師走前生病時,也好多同學來跟他聊天,就是因為真的是他是用生命在帶我們這一屆的。我們這一屆還有另一位導師,李琬琬老師今天也在這裡。他們兩個當時是個搭檔,上課經常是我們甲乙班一起合上。他常提起牛津大學。他說牛津大學的導師制就是要這樣帶的,然後他自己身體力行,有時候他很浪漫,他會帶我們去學校旁邊有一個夢幻湖暢聊。他可以陪我們大一的學生一起熬夜;可是你知道我們還有很多同學,還要什麼?還要畫圖,建築系的學生整天的畫圖,我們那時候最怕的就是整天一直在畫圖,然後呢大一的話又要畫素描。素描每一周都要交,我們經常看到的就是一個大大的R字,所以當過建築系的都很清楚,我們的日子真的不是人過的。

大學時期趕圖中的王老師

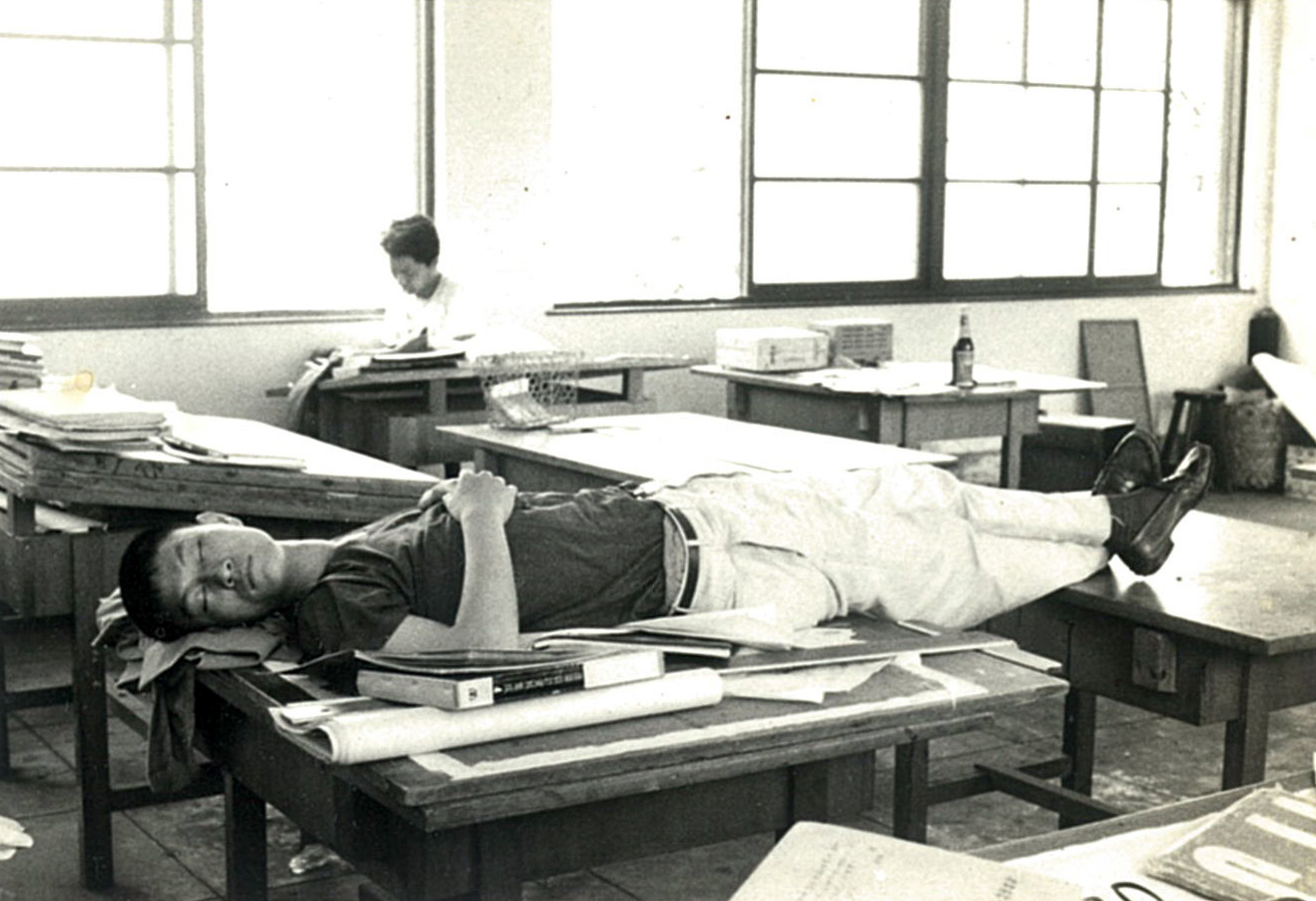

趕圖趕累了就在圖桌上睡覺

可是呢?這個老師的特殊在於,他不是教我們建築而已,我可以跟你們講說他上課怎麼上。他竟然在上課的時候還放現在知名的「梁祝交響曲」的音樂,你知道那個年代嗎?那個年代是你如果放這種東西,如果有人檢舉他就完了,你們知道意思嗎?那是共匪的東西,怎麼能上課的時候放共匪那邊的音樂呢?真的講這個在當時是很嚴重的事情。可是他超脫了政治現實,從中國文化的立場,他把好的東西、他認為該介紹讓他的學生知道的,並不理會那麼多!其實他真的是很有勇氣的。我們這屆有好多很好的老師,有畫家劉其偉,還有年輕帥哥蔣勳,他那時剛從法國回來,也是來中原大學建築系上課-開「藝術概論」,別系很多人想旁聽,擠得大教室水洩不通,外面還一群人,只聽聲音也好。蔣老師要去中壢火車站搭車北返,他就搭著我的腳踏車,每次下完課他就是搭著我的破腳踏車去火車站搭火車。所以我們這一屆其實很多老師都很用心在帶我們。然後王老師是我們碰到最怕的一個。

為什麼怕呢?就是像他的女兒采元講的,因為他經常會追學生,他會追問「你懂了沒有?」所以我們大家都怕他,曾經我們有一個同學在大學校園路上走著遇到他,已經遠遠看到老師了竟然就低頭過去,老師後來上課的時候就講到「唉唷!我們師生的關係也不至於到這樣子!你怎麼這樣子轉過頭當做沒看見啊?」(當時全班哄堂大笑)其實就是因為每一個人都對這個老師,你也不知道要怎麼樣講,然後就會很自然的迴避,以我的話我已經算他很早就帶我們讀這些經典。我自己會在大學年輕的時代讀那麼多的經典是受他的影響,我曾經在大四的時候差不多整個晚上通宵抄經典抄到早上,然後到早餐店的時候,那個老闆跟我說早安問我怎麼那麼早,我說我還沒睡,其實就是因為受到老師的影響,然後我大學時候就靠自己的能力,我在外面代課教課,很多的收入就全部用去買書。

我買到曾經在衡陽路的時候,那時候重慶南路整條街都是書街,我那時候都很熟,在衡陽路的時候曾經買到兩手都全部提滿滿的,結果呢因為我班服後面有一個ARCHI,我們同學柯志偉自己設計紅色外套白色的ARCHI幾個大字,突然就有一個人從後面把我拍一下,我就轉頭,他問「你是讀哪一間學校的?」我說我是中原的,然後他就笑一笑,對我說「我是你的創系系主任」,一個只是因為我提著書,然後又是一個Archi這樣子的因緣,讓我遇見創系系主任。

老師對我來講實在是太特殊了,特殊到什麼地步呢?我們遇過中美斷交,遇過很多的國家大事,然後我這個人是對國家大事是很有感覺的人,所以我會第一個想到要請教他。我會打電話問「老師這件事要怎麼辦啊?」然後他就會用他的立場跟我講。所以我一直跟很多人講「遇到一個經師易得,可是遇到一個指引你人生的老師-人師難得」,他都可以替你解決很多人生的困難,我甚至於在我求學的過程裡面,因為我一直困擾著到底要讀哲學或者是要繼續讀建築,我跟我們這個老師的困擾是一樣的。我曾經要轉學去考哲學系,在這樣的人生過程裡面我遇到很多的瓶頸,老師就是一位我在人生很低潮的時候拉我一把的人。所以當我讀書有一點小小的心得時,我第一個都是想跟他分享。後來我寫文章,第一個也是與他分享。然後他會給我意見。

我讀過太多人的書了,我們現代時人太多人的書我都讀過,包括當年異議份子如李敖、柏楊的書,我們那時候還有很多三十年代中國大陸作家到戒嚴時期抗爭的雜誌圖書在台大附近的地攤都能買得到的,那些書我都讀過。可是我發覺到,這個老師跟其他人不一樣的在於他非常的謙虛,這個是我一直認為最難得的。他讀那麼多書,我每次來他的家,從永和最早期的那個二層樓房子,那個古今圖書集成整套我那時候看了都嚇一跳,我說哇塞怎麼會有一個人,像圖書館一樣的這樣擁有自己的書,(采元:我們家我覺得像是一個圖書館,我小學的時候數過我們家那時候藏書2萬冊,現在應該是4萬冊),就可以知道說我們不是不敢來找老師,是因為怕到了,知道嗎?因為你覺得自己面目可憎,就是你讀的書沒有他那麼認真的讀,你發現他讀書真的非常認真,又做筆記,讓你會覺得不敢來見他,我相信我是他的學生裡算很認真讀書的了,連我都不敢來見他,所以敢來見他的人真的不多。我要分享的就是一個人一生中有這樣的一位老師是個福份,我見過很多人,但他是我建築方面、中國文化方面,整個這一方面替我奠定基石的人。雖然我現在看書已經超過這一部分了,可是在中國文化這一塊,第一個首先想到的人一定是他。

他也會告訴我們他的老師毓老師,所以我也會去讀毓老師的書,很自然的一脈相承下來,很多人也跟我推薦南懷瑾的書,其實我都讀,可是我讀到後來還是覺得如果要談中國文化,這一支是我認為最正統的,就是這樣子。為什麼呢?因為老師的做人,他直接用他的做人體現一個讀書人該有的行為。到最後在醫院陪他的階段都是如此。連他最後要走都在教我們人生怎麼走?他的大女兒學梅最清楚了,我想沒有一個人可以看得這麼開的,我們人生最後的ending其實才是本事。你現在講的那麼多ending,可以像王老師這樣子嗎?我覺得很難,而且最後這個樹葬真的是太棒了。我們人最後這一塊軀體就是要還歸天地,你看政治人物多可憐,被放在棺木裡被瞻仰,像浮屍一樣,我是覺得那種最可憐。可是像王老師這樣的走,人就是不佔天地一個空間,最後都回到天地。謝謝大家。

我想到一個有趣的事情,以前不是有報導說骨灰可以拿來做鑽石嗎?然後那個時候我記得我看到那個報導,我就跟我爸說「爸,以後我把你的骨灰做成鑽石戴在身上好不好?」然後我爸就看著我就說:「妳饒了我吧!」所以我媽媽說在法鼓山選擇植葬的時候,我們都覺得這應該是他會喜歡的方式,而且他是法鼓山的園區總顧問,所以那整個環境是他熟悉的。

王老師總喚我奉元的小師妹。因為我是毓老師講課末期的學生,但王老師是毓老師較前面的學生。和王老師其實是完全不同的輩分,但老師總是有如家人一般,親切地關懷與照顧著大家。Facebook上老師建立「文化兄弟」的群組,正如老師對我們的態度。

和老師認識,類似現在的場合。當時毓老師已往生,許多學生在羅斯福路上,準備建立奉元書院會址時,王老師是我們的總顧問。而我在旁邊幫忙些瑣事,書院中大家互稱學長姐,然而王老師特別說應彼此稱師兄、師妹,因為大家有如在一個文化家庭中,精神上與情感上的連接極深。所以王老師命名「文化兄弟」群組別有深意!

而老師對每人不論時間長短,都真誠用心地交往,所以不管相處時間長短,均可以感受一份誠摯的關懷。很有印象老師說:「真誠愛自己」。然而在老師身上,總讓我覺得老師對自己有些太刻苦。常因講課長時間未用膳。只有待師母拿出點心招待大家,並提醒「讓他們吃點東西,休息一下」時,才有機會讓老師講課稍作停頓。

話說回來,老師常和我們說「真誠愛自己」但我感受老師也是非常真誠地愛我們!因此大家和老師相處時,能體會到那一份用心與感動。

大概三四年前,老師知道我有感情上的困擾,特別邀請我至府上與師母一同談了一晚。提到「很難做選擇的時候,睡覺可先誠心想這個問題。早上起床,心裡第一時間湧現的答案,往往就是最清明的選擇!」對我而言,一方面體會到老師的關切,一方面也很感動老師及師母願意花時間給予像親人一般的溫暖關懷及充滿智慧的建議。

最後回應采元請大家寫便條一事;王老師在奉元書院,曾建議邀請訪者,均寫張紙條記錄被毓老師影響最深的一句話,署名後貼在牆上。後來發現大家都非常有興致地仔細觀看。

所以采元這決定,也傳承了老師的想法,相信對書寫者及閱讀者均各有收穫!

也特別感謝奉元許晉溢學長。前面有人提及毓老師筆記,對他極有助益;晉溢學長厥功甚偉,是最大的功臣之一。