2023.09.08

生命最美的許諾

母親收到一封旅美朋友的來信,信中感嘆著遠離故鄉、寄人籬下的無奈。輕輕地喚醒父親,「難道我們以後也要這樣存一筆錢,帶著孩子遠離祖國嗎?」

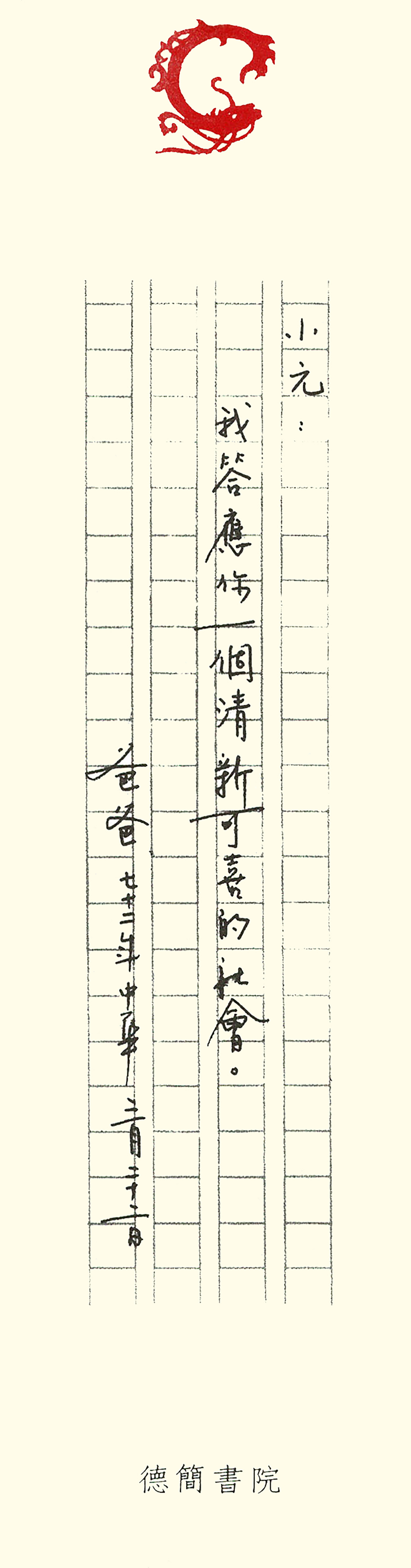

父親看著躺在地鋪上熟睡中的我,默默地在書桌前寫下這張卡片。

「小元:我答應你一個清新可喜的社會。 父親 」

我受邀去暨南大學中文系演講,講座主題為「閱讀、悅讀、越讀」,共分成小說、散文、詩跟其他等四類,我是其他類的主講者。主辦單位希望我聊聊跨界的體會,因此我的題目定為「成長的感覺」。

我細細地整理了從小到大的重要挫折與有關鍵影響性的人事物,其中這句陪伴我27年的話當然也是重點之一。

當時,我自覺已可以回應父親的心意:

「保有一雙清新可喜的眼睛,清新可喜的社會就在我心裡!」

短短三個月發生了很多事,除了自然大化的生老病死之外,父親好友夫婦慘遭謀殺的事情深深震盪著我,從事件本身、新聞煽情報導、殺人犯隨意編織污蔑、檢警的閃爍態度與輿論名嘴消費的醜惡,一次又一次地傷害。

我無數次覺知到我的心處於一個邊界,稍一不覺,可能再也無法信任別人;稍一過度,可能變成憤世嫉俗;稍一退縮,可能放棄曾經堅守著兒時那份「陌生的溫暖信任」。

一旦跨過,那將是另一個王采元,一個陌生的王采元。

但伴隨著新生命的到來,我渡過了。

我再次回應父親的心意:保有一雙清新可喜的眼睛,清新可喜的社會就在我心裡。

父親走了。

我再次想起這句話。謝謝父親用他的一生,甚至過世後的這幾天,大量閱讀許多感人真摯的回憶都令我獲益良多……他真的為我留出一片清新可喜的自然天地。

從小的熏習陶冶,可能與很多人的想像不同。父親從小對我的干預極少,但潛移默化的影響卻極大。自我有記憶以來,就圍繞著建築。

小時候父親帶著我翻的「童書」是蘇州古典園林、王世襄的明式家具選;帶我逛的是五金行、材料行、美術用品店;帶我動手做的是家裡的書架;鼓勵我嘗試的事情是練習換家裡的水龍頭;我隨手把玩畫圖的工具是比例尺、洞洞板與製圖板;家裡經常來訪的是一批批建築系學生,不論是在學還是已開業,聊的話題總圍繞著建築、設計、古蹟保存、與經營事務所遇到的種種難題;家庭少有的出遊永遠是看建築,而且絕大部分是還未取得古蹟保存身份的破舊老房子;記憶中最鮮明的畫面,就是父母在餐桌上討論設計的身影以及尋訪老屋時眼中的光芒。

父親是隨處注意、隨處學習的人,陪他出門沒有一刻得閒,他總會在紅燈時指著路邊的鐵窗說:「以前的工匠管這叫鐵活,鐵窗不該變成監獄,把人關在家裡,而是鐵活,透過它,一切變鮮活起來。」或者走著走著突然拉我折返,指著一個老屋簷的滴水說:「現在一個天溝把雨水接掉,但老房子屋簷用滴水處理,讓雨水沿著滴水的造型自然落下,這是兩種不同的意象,想想各好在哪裡?」小時候的我不懂,但總覺得父親好有趣,什麼都能想!走路可以看到好多平常坐車不會注意到的細節,無形中也養成了我愛走路的習慣。大學畢業後跟著父親自學建築,他講得更多了,去各大建築系演講,總會抓著我討論「如果是你這個細部要怎麼收?」、「這棟建築跟周邊環境的關係太消極,可以怎麼樣調整?」、「這個開口部絕對只是為了造型!」、「這個地方的動線規劃為什麼混亂?」、「這個地方的設計沒有考慮到人的行為」、「批評很容易,怎麼調整才能出精神!」、「材料與氣候、使用位置的關係」,常常講到我忍不住拿筆記出來,才能應付他回家後突然的提問:「今天我在演講前跟你說了三點,第三點是什麼?」

面對建築與主體,他永遠精力充沛。對他來說,建築與主體始終是一體的,只是早期他的主體論述是隱身在建築之內,這從他非常重視「格局」、「空間精神」、「生活內涵」與「行為」可以見得。我非常喜愛父親〈合院的格局與彈性〉這篇論文,其中對「格局」的論述非常清楚:

「合院能稱格局而非式樣,即因它面對了生命的整體性,又禁得起長遠的時間考驗。 合院中自然與造形變化兩個無限,一個是內質,一個是外形。空間單元與組織上的彈性, 則針對人的行為。顯然中國文化對行為的看法,不採取分析性、固定解答(即剛性)的 看法,那是『一種機能一個房間』,所謂『一個蘿蔔一個坑』的思維方式。由於行為的千變萬化,個人的差異、時間的變遷極大,合院的高度彈性似乎掌握了生命的特性 ── 生命的變化。自然生命的變化不同於人為的變化或器物的變化。自然的行為根於人性, 這與自然萬物的物性,都是空間設計必須面對掌握的內在本質;否則,造形再新、技術再高(智慧型大樓)、財力再龐大,都只是人類自己作為的成就(文明),對生命本身或自然本性而言,卻可能是『進步的假象』」。

惪簡書院創辦後,發展出心台主體位架構,做設計益發靈活而更著重文化傳承的精神向度。我從小到大都覺得做父親的業主不容易,一個案子短則三年長則十年,「不能催」是父親接案子的大前提,因為他不是在做一個住宅設計,而是在做「文化的事」,因為是以生命為標準,所以不能降低標準,自然不能趕工。「好空間是會出精神的」、「一個空間六個面,應是因著行為長出來的」、「從20公分到80公分,我曾經帶著學生研究過,不同高度各有不同的坐法、適合坐的時間長度,沒有標準答案」、「一個空間能不能成立,就看行為有沒有發生,一個房間並不會因為掛上一塊『交誼室』的牌子就能交誼」,父親高度重視行為與建築空間的真實連結,所有華美炫技的空間到他眼中即刻現形,沒有任何合理化的解釋餘地,這是我最深刻而強烈的日常震撼教育。

除了對「人」的重視,父親也非常重視建築外部基地的物理環境、風土民情與當地原有建築語彙,「建築應是順著物理環境的脈絡下長出來的」、「在基地待越久越好,最好早中晚都待著,感受風、感受光、仔細觀察自然環境的『勢』,不要想作個很帥的造型,大筆ㄧ揮亂斜,建築師必須尊重環境」;「當地原有的建築語彙(像窗與窗簷的形式)都是順應著特有的氣候發展出來的常民經驗智慧,必須尊重,仔細去觀察、理解,再加以轉化」、「轉化要很小心,小心自己心的習氣,不能是簡化或異化,必須貼緊真實脈絡」。父親的這些堅持絕非嘴上說說,都是紮紮實實落在設計發展過程中,他參與的第ㄧ期第五號宜蘭厝,從大量基地與週邊老房子的勘察照片到宜蘭厝的細部設計圖面,就可以看到他發展的脈絡,下的功夫之深,非常動人。

父親從做人到建築這種整合性的架構,常讓許多建築專業者在聽課時感到困惑,「王老師是不是離題了?」但在我來看,從人出發──「每個當下的起心動念」來談建築與設計才是切中要害,唯有設計者放下身段,誠實面對自身習氣與成見,才有機會看到活潑潑的存有狀態,裡面充滿了無盡的可能性。

陪伴了我40年,特別是大學畢業後到生小艾前的這6-8年貼身學習,父親從生活到專業、從言教到身教是一以貫之的,他看問題是深謀而遠慮的,在我小學時,父親就對我說過:「爸爸的意見聽進去,自己檢查,有講到就改,沒講到就放著,以後不要犯就好了」,他知道我的個性不安於聽話,會想自己多嘗試,他便從不多講,就是穩穩地坐鎮在書院,等我卡住時再用最少的話拉我一把。「始終在這裡」是我出嫁時他對我的承諾,他做到了,父親始終在我心裡。

從做人處事原則到對建築空間ㄧ切的基礎,父親帶給我的部份絕,可能窮盡我一生,影響持續發酵著,願我能護持好內心的初衷,一步步穩穩地繼續實踐下去。

我的母親林怡玎在2021年3月2日走了,她選擇去追尋親愛的父親。

母親很難用傳統或現代界定,她為了父親捨棄一切,全心全意護持父親的理想,這是外人所看到的——那個深具傳統美德的女人。

但母親骨子裡非常剛強而堅毅。父親在我國小五年級時離開教職,開辦惪簡書院,母親曾與父親有過激烈的衝突,但當母親看到父親堅定的信念時,她選擇擔起。

以她卓越的數理與管理能力,讓父親微薄的講學收入也撐起我們一家四口的開銷;更不要說當年母親花費多麼強大的心力,促成了會心華廈,從協調說服鄰居到進行會心華廈的設計、整個工期的監工、每個細部不厭其煩地在建商與父親之間進行溝通協調。了解我父親的人就知道,在建商的市場考量下,要取得我父親的同意有多困難。母親是我看過最堅忍毅力、努力尋求解決方案的設計師。

母親實際,我的圖學、施工圖與細部大樣都是母親手把手教的。她曾經跟我說:「畫設計圖不是畫漫畫,一筆一劃都是要負責的。」「所有構想都要in scale下去檢視,才經得起考驗。」這十七年來我受益良多。

母親也是行動派,安靜但實踐力極強,想到就做到,我隨時專注的功夫就是受母親的影響。她在忙碌於家庭/書院各種事務的日常生活中,

還可以隨時利用一個五分鐘的空檔,練書法、學英文、幫父親校稿、欣賞她所喜愛的詩詞。母親積極運用時間,不浪費任何一刻,是我最好的榜樣。

母親極善,從小到大我看在眼裡,她總是充滿善意地看待所有人。永遠為別人著想、為他人擔待,永遠提醒著父親多給別人留個餘地,我習慣為未知、為他人留出空間,這也是受母親影響。

父親在我四歲時許下的承諾:「小元,我答應你一個清新可喜的社會。」母親就是這個承諾最強力的實踐者,她的眼中永遠充滿了清新、充滿了包容與愛。母親本身就是生命最美的許諾,永難忘懷。