2023.12.27

鹿港文開書院的再使用

各位朋友早!我很希望剛剛發言的朋友在場,結果只看到一位。其中兩位發言的話我聽了都蠻有感覺的,我很想請他們留下來聽。他們是決策者,我們是文化人,在座的朋友有一小部分是經手的人。其實,社會普遍的知識有在提高,但是很可能主管講完話就走了,所以很可能很多觀念還停留在20年前。我們到現在,在談意見的時候還是用比大聲的或聲勢大的,誰能夠掌握媒體,誰的聲勢比較大,就可以淹沒掉真正的意見!各位知道,面對這麼精緻的文化,真懂的人能夠講出幾句話,我們要去把他抓出來都不容易。但是在各種勢力的傾軋中,很容易把真正的意見給淹沒掉。

施金山基金會能夠辦這個研討會是有心的,不過遲辦了五年。鹿港文廟、武廟、書院這個文教園區,是我熱愛的一個古蹟重點,是在上上任鎮長任內修的,可以說整個就破壞了。古蹟的生命,鹿港的前輩用很大的氣魄,蓋了全省唯一,文廟、武廟、書院一起的學園,但是破壞了。你要是仔細的去讀那些對聯、碑文,你可以感受到那種氣魄。一個地方有錢沒錢沒什麼,要有見識、氣魄不容易。古蹟的第二個生命是再使用,我們知道王鎮長是文化鎮長,但是這五、六年來的祭孔,是從武廟裡面請出牌位到文廟祭。為什麼剛修好的文廟第二年就破損了,而祭完以後再把牌位放到武廟去?

再使用,今天的題目是文祠,用孔廟來做一個代表,台北已停止祭孔經費,因為民意代表可以決定文化的生命,這個我反對。文化永遠是比政治還純真、根本、久遠的,超越時間空間的,美國有兩個洲是以孔子誕生為教師節,我們用「政治剪斷文化的臍帶」,甚至不認我們自己祖先的種族,開國就說謊,行得通嗎?我很高興今天接我的民政科陸先生,他說:「我們鹿港不會反對祭孔」。可是孔子的牌位還沒有地方放,修完的古蹟就破壞了。

古蹟的第二生命就是再使用,我今天主要就是要把文開書院的再使用正式提出來,它將會帶動整個園區。本來文廟、武廟是一個城市精神象徵的重要建築,書院是跟它配合的,但現在文廟下去了,武廟因為商家是拜關公的,所以維持著香火。這三個重點裡面,武廟始終有活力,孔廟跟書院一直就在荒廢中,二十年前六月,我第一次跑到鹿港來拜訪文開書院,這已經一百七十五歲的老人家。我現在看東西有點「錯亂」,有些東西它雖然是古物,它是活的,有很多活著的人,卻已經死了。我到文開的時候,沒有辦法控制我對文開的讚美,那時剛火燒過,整個是破損的,可是,一早我就趕到現場,我覺得心目中最有學術氣質的,就是文開的門廳,那時候大堂兩邊的磚牆還在,卻在維修中,被專家拆掉了。今天,這個園區想帶動起來,主要就是在文開,因為文廟的使用沒有太多彈性,那些空間可拿來作教室,但是什麼教室很重要,不要各種能力班、藝能班都放進去了,至少要跟聖學有點關係吧!主要我想把文開的重生,在這邊提出我的看法。接下來我們以幻燈片來作介紹:(幻燈片後續會更新)

其實,歲月的剝蝕有一種美感,有些地方是要除舊佈新,可是有些地方是不能動的,因歷史的氣質,兩百年就是兩百年,不能隨便動的。在清朝,可以除舊佈新、返老還童,可是現在我們工人的美學品味已經走掉了,只能修舊如舊、延年益壽,工人心裏面已經沒有傳統的美學特質了。

本來在這種場合,我們是不願意指名的,可是我越不指名我內心越痛苦。從民國六十五年林安泰事件開始,我們所有提出來的古蹟觀念,一再的仍在重複犯錯,而且不是別人,就是我們專家學者。我今天不是帶著指責誰的心情,我想為這些「一去永遠再也回不來的古蹟」說話,人,我不在乎了,連我們再過幾年就走了,但是小孩子下一代看到這些修過的古蹟,怎麼辦?是學者專家修的應該可靠,但保護者正是破壞者。我們都會死的,古蹟的生命卻遠超越我們一生的歲月。

有關再使用是很重要的事情。文廟、武廟跟書院這個文教園區,最大的一個失策,把那種典雅幽靜的文教感,改成了雜亂無方的公園感,理由很簡單,規劃設計的人、跟修的人,心裡面沒有想過「文教那種氣氛是什麼?」,他自然以他自己心裡面的公園經驗來修,他不是故意的,誰願意破壞古蹟?沒有!只是無知。這個園區裡面,我很欣賞武廟,到現在,還有活力。每一次去裡面都有人,裡面的打掃、祭拜,都還有那個心,主要是關公跟商業的祭祀有關。

再使用面對幾個障礙,我回顧開放前後這二十年,差不多就是六十五年到現在,兩個體會。第一,最嚴重就是政治扭曲文化,剪斷臍帶,言論自由,你可以主張獨立,但是不要把文化都扭曲了。而商業導向也很嚴重,我想問在地的鹿港朋友,一大堆的觀光活動到底是帶來什麼?是否有一點錢,但是傷害更重?文化經常被利用、變質。老百姓是看主事者都這樣利用,所以已經失去了一種尊敬、一種價值感,我們看到大人都不尊重,如文廟書院荒廢在那邊,叫小孩子怎麼尊重它?

第二,是今天的一個重點,我記得剛開始都是「有心沒錢」,二十年前各地都有心修古蹟,但是沒有錢,到今天我們還在要錢,其實錢不定是好事,沒錢是歲月的剝蝕,有了錢以後是「按照年度計劃,請專家來破壞」。平常不努力,看到經費會計年度到了,找熟悉的、能配合的建築師,很快就推動。第一個階段有心沒錢,第二個階段有錢「沒有認識」,我剛剛說了,真正的認識很脆弱,我們要用耳朵、要用心聽出來,但現在淹沒的聲音更多,混淆的聲音更大,它的混淆也並沒有太惡劣,它只是為了保障它自己的利益,他一意要怎麼做,或是他有什麼利益關係,如此而已。第三個階段,有認識,但我們知道要修好古蹟,路途還很遙遠,因為還缺少一個最重要的因素:魄力。這麼多的會,難道我們的聲音都沒有傳出去嗎?不!有聽到,我上一次就到鎮公所公聽會,講過這個內容,當時李鎮長也在,我很誠懇的把這個意見,在文化中心楊主任陪伴下,去講出來,似乎他沒有聽進去。鎮長給我的第一個感覺是,「我們已經有計劃了」,但我不知道他是什麼計劃,而且他已經有預定的一種作法,是真正的文化作法?我不知道,我保留。沒認識,最慘的就是落到今天花錢破壞古蹟,錢越多破壞得越嚴重,在都市裡面的廟早就被破壞掉了,能夠看到都是郊區沒錢的。大陸也一樣,所以不要以為是錢的因素哦,認識的因素更重要。有了認識,他不敢有氣魄的去肯定,反而壓抑真知,所以這個障礙是最主要的。四個考驗:有沒有心?有沒有錢?有沒有認識?有沒有氣魄?

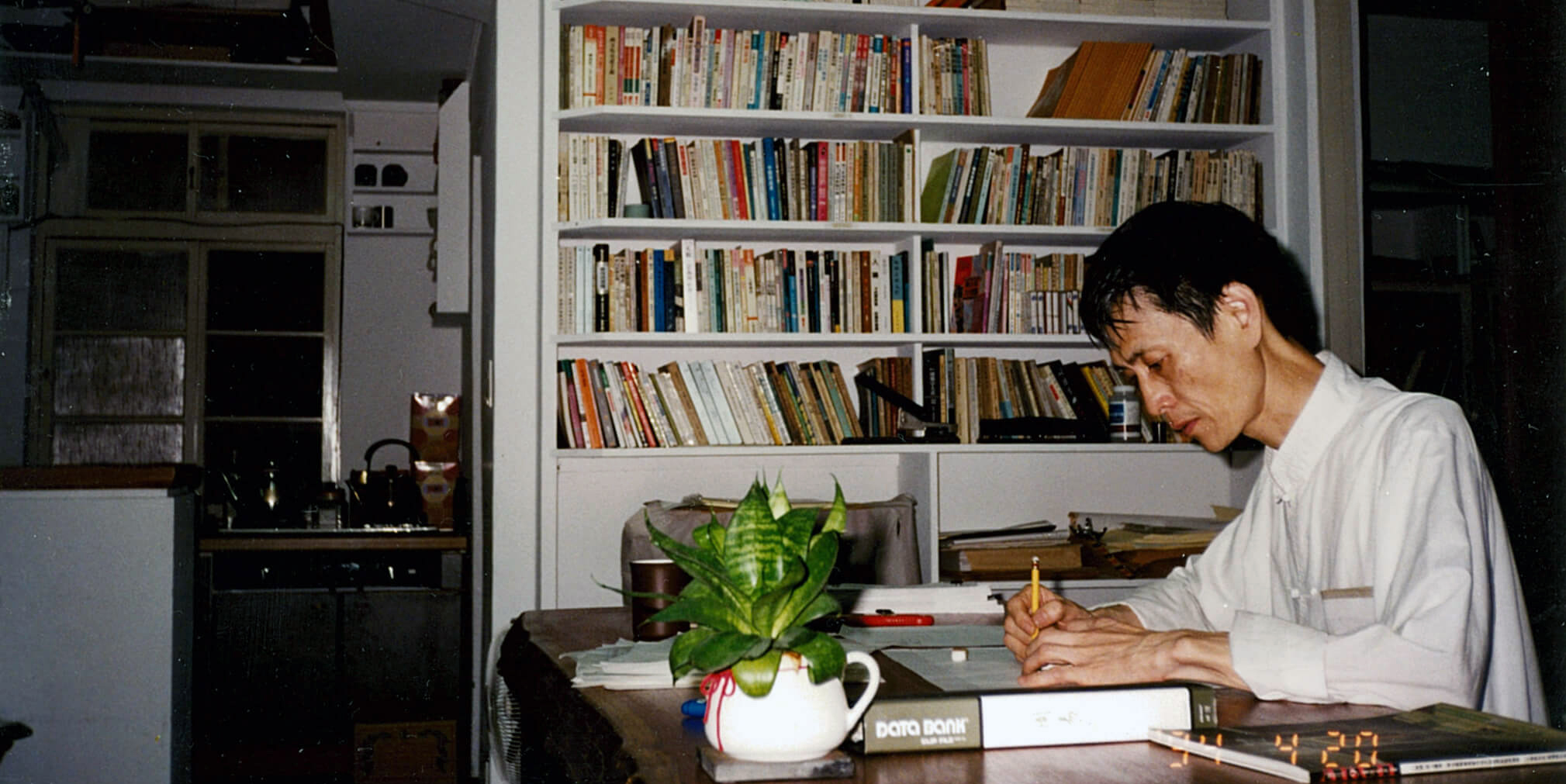

最近,我覺得,台灣的老百姓不耐煩了,我們看到一再重複的事情,實在沒有意思。我們煩透了那些官僚、煩透了專家學者、甚至煩透了文化人,穿著文化人的外衣,做沒有文化的事情;自己的名聲越來越大,古蹟一個一個破壞。我今天在講這個話是包括我自己在內,非常慚愧,非常對不起!當然,罵是沒有用的,我們今天這個會議是晚很多、遲很多,但是還是要很慎重的來開,溝通意見,還有多少就好好修多少。台灣差不多最好的古蹟都修過了,都是我們這一代經手的,我們算是林安泰古厝古蹟運動的第一代,都是我們做的。所以我今天在車上的心情很難過,非常難過。我們今天就要進行一個案例,以文開書院做例子,為文開的再使用、活化、更生,賦予他一個新的生命。我現在在辦書院,辦了八年,我是一個讀書人,也是個文化人,我研究中國建築也算是專家學者,我介紹一下所謂「再使用」,用之前,需要了解到什麼程度。

首先書院在傳統社會、在歷史中,它的功能有六個:第一個補足儒學之缺,像彰化孔廟旁邊它有儒學,就像我們今天教育科、教育局,他們只是課而不教,光考試,儒學不教的,書院就彌補了這個功能──『教育』。我們的教育到現在,還是升學主義,所謂升學主義就是古代的科考制度,只要能考中,然後永遠金飯碗就有了。中國人價值觀的腐化,就是這個「一勞永逸」的觀念。人的價值觀念,應該是一分耕耘一分收穫,但是一勞永逸是很不好的。說的精細一點,好逸惡勞是自然的,可是一勞永逸就太貪心了;十年寒窗就想一輩子昇天,這個價值觀是一種腐化,有人格的人不會想得到這麼多。

問題還在於,教什麼考什麼?憑良心講,古時的四書五經是適合古代的社會,甚至大部分還適合今天的社會,我們社會今天之所以這麼亂,並不是文化害的,反而是我們把文化扼殺了,你信不信?這種脫序就是沒有規範,只強調理性、銳利的頭腦,良心完全擱一邊。古代的文化是以良心做起點的,你說再多不一定有良心,它第一步就是很有氣魄的從良心開始。中國的中就是良心、中觀、中道,人這個心要敞開才是中觀的,否則這個私心會有預設立場。最麻煩的就是閱卷標準,讀四書五經沒有錯,考試考八股文一定要八段、八股,而且字數限定,一大堆禁忌,閱卷標準簡直要你玩物喪志。只要題目出現過的字,通篇就不能再出現,避諱又一大堆,搞到最後,能夠考取科考的,人格都已經受過屈辱,就像我們今天能夠考上好的大學,只證明你考試能力是一流的,但說不定有很多人格的內傷看不到。

第二個造就政治人才,政治永遠要注意兩件事情,(一)權力如何分配。當時進士出生的人,在中央可以做司長、在地方可以當縣長;如果這個縣長不是進士出身,祭孔的時候沒有資格祭孔,他要迴避。因為對於你不懂的東西亂拜,這叫諂媚、這叫迷信,所以他自己不能拜的。我就不清楚現在孔廟誰祭?當然是縣長,對不起,請問縣長論語看懂了沒?論語是孔子直接說的。(二)政治跟文化的關係。國父說:『政治是管理眾人之事』,我加一個意見,你根據「什麼人生的看法」來管理眾人?要講出來。書院它是根據我們中華民族,幾千年這麼多傑出的先聖、先賢,他們整理出來的結晶,所以那是經過幾千年的考驗,不是一下子憑聰明寫的一本書,不是啊!所謂暢銷、熱門就意味會過去、會退熱。所以有關政治人才我們要問的是,有沒有賦予他真正的權力?有!在專制時代還有。第二個你根據什麼意見來管理眾人?至少四書五經,裡面有一種人格的意見。西方是人權的文化,這很偉大,我們現在多少有一點!如兩黨制度、多數決是民主的真義。我們現在是多數決,可是上次全台灣有過半數的民意代表被起訴賄選,這世界上沒有過。誰選的?選民!現在誰敢罵選民?不只代表在糟蹋我們選民,我們自己也糟蹋了自己!民主的真義是多數決,民主更重要是:這個多數決,可以選出最好的少數意見。民主選舉要能選出最優秀的少數。

第三個立學統。我們知道到魏晉南北朝已經天下大亂,已經像一個人獸的世界,唐朝末年也是,可是每一次都是靠整個文化生命的再出發挽救了時代,立學統不夠快?我們活著的人,也許一輩子的智慧不錯,可是能不能禁得起長時間的考驗,還不一定。立學統它厲害的是,接下來「立人師」、「產生政治人才」、再從地方政治去「移風易俗」。我們時間的關係,沒有辦法多說,這是一種跟急功近利相反的,用極大的遠見來改善風氣的文化治道。以前,一個祖母如果發現兒子很糟,他知道兒子很難改,兒子一生下孫子,我帶。這種超越兩代的遠見,一個祖母都有。我們今天都是為了這一生的眼前之利。選舉期間,誰願意花智慧去寫政見?講是講牛肉在哪裡,我們到現在有看到牛肉(好的政見)嗎?沒有。你看,報紙天天翻開來,還是那些認為選民只看八卦、只看眼前短利的意見。

第四個功能「社會清議」。當時進京趕考,這是皇帝招考,他有皇帝請他去的這個資格,所以在路上所有的官員,都要把這些舉人啊、考進士的候選人啊,當成皇帝的貴賓,結果這些學子,放言議論天下。進宮趕考,沒有人敢誤了這件事情,誤了是對不起皇帝,所以他們利用這個機會,為民喉舌,真話都說出來。當年梁啟超也做過這個事,什麼萬言書啦,都是在這種脈絡裡面,他們要為天下人代言。

第五個保存圖書、出版圖書。文開書院原來有二、三十萬卷古書,日據時代被日本人運走了。

最後一項「祭祀」,也就是現在大堂神龕裡面,空蕩無一物的那個祭祀,反而是最重要的,因為它就是精神的代表,沒有精神什麼都談不上。現在說重視,做出來剛好相反,八賢的牌位都沒了;真有精神,你就是設牌位、重祭祀。台灣近來就是「有形無神」,就是「重教輕心」。我們的祭祀不是宗教,孔廟、書院裡面的祭祀是祭禮,它是將天理用一個形式呈現出來,換句話說我們有信仰,但不是宗教信仰。

祭禮我們分天、地、人三類來看,從祭祀我們可看到書院的文化,怎麼變遷的。第一個天的方面,它祭的是魁星、文曲星、文昌公等。第二個人的方面,再分四小類:(1)先師,只有孔廟可以祭先聖(聖人),書院一般都是祭先師,先師就是我的老師往上推最根源的那一位,是真的有師承的,是用身教影響下來的。到台灣書院裏去看,都是宋朝五子,或者以朱熹做代表,我第一次才感覺到,台灣的文化跟大陸有關係。雖然我是台灣長大的,但先師祭祀很清楚說出,我們的文化傳延是怎麼來的。(2)祭文昌帝君。文昌宮是天上的,文昌帝君是地下的,但有的時候兩個是混起來的,混的就不說了。有一文昌或五文昌,那些人物啊,大家都很熟悉,文的像孔子、老子、呂洞賓、張俊;武的就是關公。磺溪書院就有五文昌。一般就是祭一位朱子。(3)還有祭倉頡跟韓愈的,因為一個是造字的代表,一個是寫文章的代表;這兩位現在還有人祭,因為考試的時候要考作文。你不要看整個書院都沒人去了囉!只要碰到韓愈那個牌位,大家都很識貨,這個還是要祭,准考證一個一個都放在那邊的,考試期間,都很虔誠的點著一根蠟燭,下面壓著一張准考證,很壯觀。(4)鄉賢名宦。在地方上真正有貢獻,不是作秀的哦!名宦有的還沒死就拜,叫生祠,鹿港最特別他祭的是八賢。八賢包括徐孚遠,徐孚遠是鄭成功寫詩的老師。我讀書是這樣子讀的,我比較一個字一個字讀,我都把可靠史料當真的,所以讀來特別有味道,看到八賢裡面有徐孚遠,我就想到「台灣史事概說」裡面,說鄭成功跟他學過詩,就覺得這個祭祀把真實連起來了。我現在看到一大堆的出版品啊,設計印刷精美,用了多少生命去做,我不敢相信這裡面的可信度,放在書院不知道丟掉還是保存,因為裡面真真假假,政治性跟文化性又混在一起,目前我有這種困擾。土地方面就是福德正神土地公,像道東書院它放在偏廂。也有把書院的山長放在名宦裡面。

我們剛剛把六個功能說出來,若以我們今天分析性的理性來看,多元社會的各種功能,都在一個書院裡面了:它是以教育跟宗教的方式介入政治,影響社會,具有輿論的功能,而且還能夠保存文物。用我們現在的語言來說,它是多元的,全部整合在簡簡單單的書院裡。所以當你用現代理性思維,來整理傳統、來分析文化的時候要特別小心,它看起來簡單,其實都是──「整合性」的,它照顧到很多元的東西,它真的照顧到。

從祭祀這個精神的象徵,我們可看出來,我們對文化重視、輕視的變遷,孔子是不要了,所要的都還有實用價值的,我覺得很難相信,這個只能怪我們的前輩,五四那一代,為了追求科學民主,也就是人權的文化,卻否定我們人格的文化。我簡單的把人格跟人權劃分一下:用生命去創造、去建立許多事物,回頭不等於了解生命本身。我們的生命可以做很多創造性的東西,但很可能最有創造的人,他不了解生命本身是什麼。人做很多事情,我們說人為,這個要控制,因為人會作對,也會做錯,所以要用民主法治來規範,這是人權問題,可是生命本身是什麼?這才是人格問題。現在處理事情,老百姓絕望的是,因為我們知道:當局還不面對真正的問題,這是我們老百姓擔心的。

開放後,開始輪到當局者在擔心了,當局者發現,我們老百姓自動放棄整體與長遠的智慧(良心)。執政者也開始擔心了,這樣子的難兄難弟怎麼度過一大堆風暴呢?我們老百姓真的嚇空了,沒有像現在這麼脫序的。人格的信心,好像有,好像沒有,其實信心只有「從自己內在的良心做起點」,你去相信一個大法師都沒有用,它有一天就給你穿幫了,你不能說他沒有特異功能,他有啊!所以生命最重要的就是起點,起點就是你的本心、良心,它是主,你要以你的良心做主,有良心你就自然面對生命的一切,也就是有本性的萬物整體,這叫主與體。所以談生命就應該從主與體切入。人做事情用人權來規範,但是對人本身,我們五千年文化,辛辛苦苦建立的,就是人格文化、主體文化。各位都知道,現在大家對文化是模糊的,包括文化人類學、比較文化的專家,都不明確知道文化的定義是什麼。很簡單,文化的定義就是生命本身,你要從主與體說起。老祖母說:「做人篤愛有主,不能無體」就是這兩個字,很準。我們現在剛好都是自己無主,內心開始動搖,然後誰顧大體呢?嘴巴說大體,實際都是自己的私。

我們要如何再使用?應該跳脫以前英雄式的做法。其實文化也會僵化,它自己就僵化,像清末民初,沒有辦法對抗西方強勢文化。因為人權文化、民主法治當然是很強的,科學也很強,但是民主科學是生命的必要,不是充分,絕對必要但不是充分。我們應該重新建立我們的人格文化,我真的願意相信主體而實實在在的去做人,所以說穿了還是這句話 ──『立信,實行』,我們今天坐在這邊,你怎麼相信我?我怎麼相信你?現在,聽說新婚的夫妻啊,就開始玩間諜戰,爾虞我詐,希望你對我忠誠,但我怎麼做你不要管,都是頭腦比頭腦,從家裡面就開始在戰爭,這就辛苦了!如果我們心擺正,心理有真誠,一個家是很溫暖的。我們現在回到家會覺得涼涼的,大家在幹什麼都不知道,偶爾睡覺時相會,接著又出門了。可能在座的朋友,在地方上或者在鄉間還不至於,還有很好的家庭氣氛,你要是到都市,尤其是先進國家。我最近聽到一些大都市發生的事情,女兒會跟你說,我讀大學都是用獎學金,所以我現在買房子,你要幫我付頭期款,那個做父親的整個心都涼掉了,你如果拜託我幫忙還好一點,對不對?兒女提出來的態度是,你如果不答應,就準備父子感情沒有了,這麼強烈。所以,台灣跟著人家走啊!我最怕就是這一種,壞的都學會了。

恢復文開書院,最主要的是恢復它的民間講學,這個不是補習班、在職班喔!是要真正講那幾本好書,如四書五經就是那幾本,那後代的書好不好呢?當然精彩的非常多,但是你只要抓到那個本源,後面的都會了。我辦書院最震驚的就是,中國看起來極龐大,你要是能抓到那個本源,第一個活的本源就是你的本心(主),這才是真正的活書啊!第二個就是那幾本薄薄的老書,一但懂一些經書,中國的歷史、中國的文學、中國的藝術,都比較容易懂。當然我們現在讀有困難,現在很怕困難,只要一讀很難進去、要花功夫的,就不考慮,對不對?所以出版界才會有這麼多易讀的書,你讀越多那樣的書,你就越不會去讀真正的書,看到真正的書就力不從心。我也很想能夠抓到一本經書哦,就能睡,偏偏我抓到經書,精神就來了。

當然講學要教這些書,你不能不先對經書的復活賦予精神的肯定,所以要講學之前,當然要先恢復先聖、先師、先賢的祭祀。因為先賢不只是徐孚遠,還包括我們在心中懷念的鹿港地方上的人物,我曾經碰到幾位,有的在台北,有的在鹿港。如許漢卿先生,他很想把晚年的時間,全部奉獻給鹿港,但是沒有一個動力讓他願意回來,我從他臉上看到的,彷彿就是我自己。你知道嗎?那些老匠人、真正讀書的人,只要年輕人肯接近、想學,他心都掏給你。許先生一直留在政大附近的地方,你們鹿港三傑之一。我沒有怪他,我看到的是我自己的晚年。換句話說,你怎麼對待自己故鄉的先賢,將是你子孫對待你的方法,這裡面是有秩序的,那就是文化的秩序。不是說我今天聲音大,我權力大,我就可以籠罩一切。老總統才死沒多久,他的孫子就擔心鞭屍了,台灣人還沒有這麼兇吧!他自己會怕,你知道嗎?不要以為死掉了就隨便我們詛咒,人是有精神的;活著的人要是精神挺不起來,那不是跟死差不多嗎?台灣這麼多的廟宇,道教、佛教、什麼教都有,有沒有一個道場是儒家的?這值得鹿港人先做。儒家不是儒教哦!他只是儒文化,他不是宗教,它是比宗教信仰更純樸的層次。儒家是談信的起點,它保留信的對象給你自己,我真的覺得「天然首學」就是儒學,這個地球上碩果僅存的,就是儒學。儒家不設宗教,對老天爺卻有最深的敬意,因為人整個生活就在天的氣氛裡面,本心本來就在,你只要自知自明馬上知道心在神在;回神,我們心有心神,那就可以了。我們麻煩的就是,管不住自己的心。李登輝的心靈改革,他這個名詞不好,要改革的是人心,不是心靈,心裡面只要承認:我有心靈,就得了,然後,以後我就用我的良心管我自己。六祖惠能說:自性皈依是最高的皈依。這是真話,他的壇經被提昇到經的地位。建立一座禮祭而不崇拜的道場,鹿港文開書院實在是責無旁貸,應該把這樣的一個榮譽,由有深厚文化基礎的鹿港人士擔當起來。

鄭成功的大將陳永華,各位去讀一讀,他建議鄭經設孔廟的那篇宣言,才一百多字,我覺得是一篇真正的文化宣言,台灣有那一篇,就已經有文化的開始。各位還記得我們的祖父,為了到故鄉去掃墓,日本人不鼓勵,我們還是渡海去掃墓,那才是我們上一代再上一代的事情,現在我們說自己不是中國人,這個說不過去嘛。一個人沒有本怎麼辦呢?政治是很現實的一個範圍,文化是久久長長的,你為一個短暫的事情去扭曲文化,我們活的都不痛快。據說一個民進黨人,他祖母知道他們主張台獨,說沒有關係,但是我拜的關公、媽祖,應該是台灣人吧!他兒子說不是啊!關公是山西人啊,媽祖祖藉湄洲。祖母很難接受。你幹嘛讓老祖母難過啊!更重要的,這些謊言呢?我覺得使自己如穿小鞋,就是讓文化去穿政治的小鞋。生命的主體是全世界各人種都有的,我們不是光說自己中國很偉大,不必!以後你看事情就很簡單,他很有力量是不是?我就看他有沒有照顧我的主體,就可以知道,他用這個力量,用的有沒有文化。每一件事情都把主體放在力量中衡量,那我們就很不上算,我們的心靈就很痛,那就是以前的奴性,老實說殺頭殺怕了。我們為了吃一口飯,常常遷就習慣,開放以後就不應該這樣,面對所有的權力、財力、媒體力、知識力、公關力,不要怕,只要你是一個有主體的人,就看他如何使用這個力量,各位就知道他的文化水平。我們站在文化的立場,要讓文化很通暢的還可以開講,這些障礙都要先排除。

講學的風氣,講的就是做人兩個字,做人就是從自己做起,而不是教人家怎麼做,自己做就是自主、體證。那個主就是自己的良心、本心,台灣話有一個名詞很好,『感心』,這個就是文化的起點哪,我們做每一件事情,念茲在茲。利益,可以!政治爭奪,可以!但是一碰到「感心」,那你要知道選擇。感心是真的,你還沒有想就感動起來,你不必想,只要有心,康德說價值理性,就是還沒想,你本心就想求真、求善、求美,那就是價值理性,不必想的。他自己能夠跳出來,那不是良心是什麼?所以講學,我覺得比較難的是,將來主持這個書院的是誰。古代說人師、經師,我們現在是老師(一般知識的老師),怎麼樣請書院的老師?生命沒有辦法降低標準,找不到人師都要把他找出來,我就不相信鹿港人沒有,我親眼看到一些有德的老先生含著淚水,死都不怕的想教,你知道嗎?他只希望能夠被很熱烈押回鹿港,有年輕人願意跟他學師。他要的不多啦,地方上只要尊重,就是這樣子。從講學立起精神,風氣就慢慢變化。人格跟人權是有關係的,多數決要選出最好的少數,就需要選民有一點眼光,不管候選人怎麼講,我知道什麼是真理,這個是需要文化的涵養、教養。換句話說,如何穿透人自然會講、會演,看到那個真的人?這就是一個選民要學的。你要看到那個真的,你必須自己是真的,否則,我都已經亂了,我能教什麼呢?

所以第一個意見,講學的古風,已經包括立起牌位,也就是立起精神。第二個我覺得文開書院應該成為一個文化社團的根本基地,請注意這個意見不是要瓜分空間,讓各社團都弄個辦公室,不是這個意思。社團還是在地方,因為那個裡面有他生活的脈絡,他有配合的場域這個背景,所以不要隨便把它拉出來。你看文化中心,十九個文化中心,蓋完以後,你叫南管的團體到文化中心練習,可能嗎?聚英社的朋友離不開龍山寺,他演奏的時候,他跟寄在廟裏的郎君有關,遊客出出入入,居民吃過晚飯就來了,他當然要在戲亭那邊演奏。文化中心就算有音響很好的練習室,都是一間一間白牆壁,他怎麼可能去那邊練習?所以不要隨便把地方文化連根拔起,不可以讓它再錯置生態。但是,如何形成認同這個文化的基地?所以可見文開跟文廟將來不是一個機構,他勢必是這麼多鹿港地方文化社團,大家想辦法來經營,想辦法在裡面成立一個共同的基地──「活動在地方、精神在文開」,我的意思就是這樣:活動依然在社會脈絡、社區脈絡裏面,但是它的精神是在文開。鹿港還有一些詩社、書法社、南管社等,都來分配空間,文開面積再多也不夠,而是把這個地方當成聚會、教育的中心,你可以來這個地方開書法研習會,你也可以來這邊開南管的師資班,都可以,大家非常熱愛這個地方,因為它精神已經豎立起來了。

傳統文化,我用六經來做一個比喻,就可以知道所謂復甦,不是光講那些專有名詞,你要能夠用現代的語言講到大家有感覺,甚至用你自己的語言。

(1)首先這個詩教。這個詩教僵化了以後,就是他很會寫詩,怎麼寫都押韻,但這不是詩,因為詩的精神在於興觀群怨,也就是直覺教育,也就是良心教育與心語教育,要磨練大家良心的直覺,就是詩教。生命說不完,你要去理論生命,一大堆的書都講不完,但是用良心很簡單,你講心話,我有感覺,『詩教』就是心語的感動。我們剛剛說感心,人心裡面有一個心神,他會感動。我們自己的私心跟這個良心就在一個心上,你跟神、你跟佛、你跟天就在一個心頭,你用時是你自己,你不用,心自己有覺,就是佛。『詩』呢,就是透過詩(心語),誘發出你的直覺能力、你的佛性、你的天良。所以詩經裏的人,像小孩一樣,思無邪,純真的不得了。所以這個詩已經與我們今天現代詩重點不同。

(2)第二個禮教,我們只感到僵化的禮教是吃人的。你自然守貞很好,然後要製造一個樣版,你一定要守節,不然沒有這個貞節牌坊,那是很恐怖、很不人性的,所以禮教是要由天然的道理來規定一種生活方式;一個適當而美好的生活方式,就是『禮』。

(3)第三個樂教,音樂不只是音樂,音樂是一種性情,從天性裡面出來的感情叫性情,剛剛說詩是訓練你的本心,那這樂呢?是訓練你的天性,兩者一頭一尾是通的。為什麼我們現在都是情緒,而性情很少?性情的氣魄很大,你好我就尊敬你,不會嫉妒,嫉妒則是情緒。詩、禮、樂三個是身為一個人的基本評量,我從本心而去練、本性而去練,然後適美的生活方式都有了。

(4)再來就是書經,以前中央政府叫中書省,中就是心靈,書就是指尚書,意味政治。中國的尚書絕對是一本政治哲學,更重要的它是實踐經驗,而不是理論而已。誰可以教書經?不是書呆子,是這些政治人物裡真正有心得的,不是官最大的,大家都知道這個人是真的行,他施政的時候最大氣,所以退休的時候養老,皇帝要在太學門口迎接這位老成者,府縣首長要在府學縣學門口迎接府縣政治的典範,讓他的經驗傳承下來,這是中國的養老制度,跟政治、教育有關。不是說年老就怎樣,中國尊敬老人是因認定你一輩子一定努力過,有德,所以我尊敬你,無德的話,你看孔子對他的老友說:『蹲在地上,老而不死謂之賊』,這個聖人動作也太粗了吧!怎麼可以對自己的朋友這樣子?想想,中國文化是怎樣的一種人生信念啊!中國的敬老非常深刻,他看人是正面肯定,我們之所以要尊敬老人,因為我相信你到老一定有德,你也一定幫社會實踐過一些有意義的事,我尊敬你,這樣子大家不是都被提昇了嗎!老人就不會像現在,現在是為了掌握新一代,老人有經驗會講真話,把老人撇開,把老人認定為顢頇固執。那些老人院,電視訪問那些老人,我看了很痛苦,那不像中國人對待父母長輩的樣子。

(5)易教是講天人哲學,生命的大學問在易經裏。

(6)春秋是價值判斷,我想我不多說了。一講大家都有感覺,但你真的要瞭解這就是聖人的學問,支支節節的還在概念層次,落不下來的,都不是我們中國的學問;中國的學問就是講直的,它會穿透人為的混亂、困惑,直接去碰那個真實的生命。

我們剛剛講的你如果仔細去整理,前面的書院功能大部份都進來了,可是還有一個輿論跟存印圖書沒有進來。輿論根源在(一)跟(二),就是講學的風氣(講真的),與有一個文化的中心(真正文化的中心)。各社團都知道文開中心那邊氣氛很好,那邊就是我們常常要去,互相交換實踐心得的地方,去到那不談別人的是非,都是善意的對待,真正關心我們文風的開展,就是我們希望的一個基地,是我們文化的家,我們談文化的事情就在文開、就在文廟,我覺得這樣的復活才是對的,然後遇到社會上有什麼反文化的東西,色情啊、暴力啊,我們在這邊討論,很有方法的交給記者、交給媒體,這叫輿論,所以沒有(一)跟(二),你哪來的輿論?鹿港有很多真正的讀書人、文化人,但一個人一個人都在那邊,沒有一個凝聚的據點,我希望文開出來就是這樣。那些文物,除了我們應該追究日本,二、三十萬卷的古書怎麼把它找回來,更重要的是我(每一個鹿港人)介入文開書院的再使用。

至於南管資料中心,當時是黃志農先生負責規畫,再來好像是省政府又有一個計畫,就黃先生那個南管資料中心,室內設計的部份沒有做完,文化中心就來找我。我想了半天,我不能接這個事情,理由很簡單,如果我設計了資料中心裡面的櫥窗與使用,若整體規劃下來之後不同,不就沒有了?文化中心跟我說,你介紹一個比較好的,我自己都不肯接犧牲我的智慧,做了萬一規劃不一樣就沒有用。怎麼可以叫人家來接這個事?『己所不欲,勿施於人』。我現在講這個事情多少在說明,文物不是靜態、不是死的,你要是看到人家外國在收買這些文物的態度,你會嚇一跳,因為「文物就是精神,精神就是懂得真正的文物」。你不要以為你花了二十萬買一個舊舊的東西就叫文物,玩古董的人都知道學費很貴,等到你精通了,幾百萬、幾千萬都付出去了。

鑑定的外緣知識很複雜,但內核很簡單的。剛剛不是在講本心、感心嗎!當眼睛看著這個雕刻的時候,看懂這個樂譜的時候,你能不能從心靈感動?所以文物跟精神是一體兩面,無所謂精神文明、物質文明,能感人的就是,你還沒有想就被他感動,還沒想的不會愈想就愈上當,好的文物放在那邊,它是永遠的老師,今天看學到一點,明天看又學到一點,學不完的你知道嗎?如果你拿一個古董掛在那邊,買的時候老闆說的,現在兩萬,幾年後就二十萬,以後你天天看,你知道你學到什麼嗎?兩萬變二十萬、兩萬變二十萬,慢慢你那張臉變成一個秤鉈臉,變成一張貪心的臉。因為他不是文物,它是文物你也看不懂,所以文物的標準很簡單,你到龍山寺去看看、到天后宮去看看,你就看那個最古的一尊,你就瞪著他看,精神就出來了。現場,你不要捧著書本去看,那都是人家看的,你把心敞開,完全跟它融合為一體,看看那個感覺是什麼,這叫做欣賞。每一個人都是天生的欣賞家,是你自己沒有自信(不知自有心神),是你自己的知識把自己的欣賞力綁死。知識有用,在間接;心靈覺知更直接。我講這一段是為了說明,做南管資料中心還太可惜,因為我們可以想見主辦者,他們心裏面想的是那些珍貴的樂譜、樂器,可是我在意的是整個南管的生命,包括活的,活的是包括龍山寺戲臺那邊的氣氛,你怎麼搬到資料中心?

基本上介紹完了。我有三個建議:(一)文化跟教育的工作不能立竿見影。標準好像很大、很遠,「沒有標準嗎?」不是,文化很長遠,但是可以有感心的標準。假如一位鎮長在做這個事情,他不用多說什麼,他站出來的樣子,我們就知道是不是真的,對啊!我真的要做文化,我需要吹牛嗎?我站出來就是真的啊!接下來凡是假的就小心哦,愈往後走,如果你自己是小人,所有的小人都圍過來,物以類聚,他幫你用錢,而且還沒有文化出來。所以文化不能立竿見影,不能急功近利;但是那個整體長遠卻是有標準──感心的。

第二個,不要把文開書院變成瓜分、妥協,各地方勢力都要來佔一個辦公室,結果呢?就變成如大學社團辦公室。我非常感動就是上一次我在鎮公所,我在介紹這個內容的時候,幾個南管團體我當面問,你們可不可以放棄不要在這邊設一個辦公室,讓南管人可以在這邊利用這種傳道的教室,大家只來聚會?那些人士說,我們可以不要。我以為這個私利是很難放棄的,但事實上地方的文化團體非常瞭解,大家看到這樣一個再使用的構想,都覺得這是我們的光榮。我沒有得到辦公室,反而我有光榮,我得到的一個房間,搞不好是爭奪下的恥辱。現在就等有德者來主持文開書院的規劃、執行、誕生。

我第三個建議就是量力而為,不要一次就想呈現什麼,文化有「該怎麼做就怎麼做」的氣魄。現在只有這些資源,我們就著現有的資源,把大格局定下來,我剛剛介紹就是我所體會到的一個格局。我自己在辦書院,我知道書院在做什麼,如果根據這樣的一個規劃,不好大喜功,憑眼光胸襟,腳踏實地真做,外人一進來就有個氣氛。我最怕看到文開書院這個園區被公園化,挖了一個水池;他一點都不知道這三個單位,共用前面一個心字型的水池,不只是孔廟的泮池。以前心字型的水池親水性非常好,誰都可以到水邊撩撩水,也不深,沒有危險,現在做的池岸就是石頭的駁岸,掉下去就危險,現在沒有水的時候,那更雜亂,維護的人都沒有。

所以第一個不要公園化,公園是另外公園,這邊是文教園區。第二個不要瓜分、妥協,要有整體的、真正的精神在裡面。第三個不要的就是,不要再去利用生命很微弱的書院、文廟,要珍惜,不要利用。設什麼觀光點啦,那個不是壞,那也是善意,但是距離我們剛剛講的這樣一個精神目標,太遠了,頂多設一個辦公室,小小的。我們在這邊崇敬文教,如果有人想觀光鹿港,我們有一個點可以給他們拿資料就行了。不是一個大大的辦公室,旅遊詢問中心,不需要。甚至你設一個南管資料中心擺在那邊,要看什麼?怎麼看?我的南管是余承堯先生隨機教的,一共記了二十幾張筆記。我的音樂素養不太好,可是我對南管非常欣賞,聽南管,外國音樂家,創作的、演奏的都說好,可是本國音樂家常常坦白表示聽不懂。南管就是在演奏心靈融入大和的聲音,如果這個南管的團體不能專心,他就合不起來,也無法融入大自然的節奏。所以,一個人的心已經很功利了,你怎麼聽得懂它?可是你放心,到龍山寺走走,那個戲亭四周的空間、那些老先生的樣子,黃昆山黃老先生你看那個樣子,他整個人好像泡在南管的聲音裏面,你不需會聽,你自然被整體氣氛感動。

我講這些無非就是,已經到今天,我們能擁有的資源有限,古蹟的生命已很微弱,找到一點錢,有真正的知識、見識,然後有一點魄力(其實這個魄力就是真心的魄力),非常希望文開書院能復活。孔廟的再使用不是問題,武廟只要稍微整頓,把它們之間的關係互相連通起來;然後把那些在古蹟身上做設計的破壞,再花錢把它改回來,一點不客氣!要不然氣氛出不來。古蹟的再使用我是第一次講,如果我沒有自己對於書院、對於文化的一些體會,我講的話再漂亮都沒用,我僅把這一點做的心得,奉獻給各位!